こちらの記事も読まれています

「脳の個性」を知れば才能を活かせる。自己認知が脳の栄養となる理由。

KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する話題の最新書籍。今回は、『子どもの脳は8タイプ_最新脳科学が教える才能の伸ばし方』(SB新書)。MRI脳画像診断法を開発し、1万人以上を治療・診断してきた著者は、子どもの脳は8タイプに分かれると言います。子どもの脳を正しく知ることの大切さや、実際に脳タイプを見極めるための脳特性診断テストを抜粋して紹介します。

「脳の個性」を知る=子どもを理解する

親は我が子が心配なあまり、つい「できないこと」を克服させようと手を尽くしてしまいがちです。でも、実は「すでに脳が表現していること」の中に、かけがえのない宝物がある、ということをぜひ覚えておいていただきたいです。さらに、脳の発達状態は固定的なものではなく、どんどん変化しうるものですから、可能性は未知数と言えます。

本書でお伝えしたい一番重要なメッセージは、こうした脳の仕組みへの認知を持って「あるがままの脳」と向き合うようになると、その脳の能力が向上するということです。単純に言うと、お子さんの脳を「できないことがある脳」ではなく「あるがままの姿で、その特性を精一杯、発揮している脳」と知ったうえでお子さんと付き合うと、お子さんの能力向上につながります。

我が子は、一体どのような脳の特性を発揮しながら生きているのか。それを知ることは、子どもに対する最大の理解と言っても過言ではありません。そして的確な理解は、相手との関係性の向上に直結します。自然と子どもの「あるがまま」を受け入れられるようになり、付き合い方に悩むことも少なくなるでしょう。子どもとしても、「親にちゃんと受け入れられている」というのは、安心感と信頼につながります。

脳特性の理解は、子どもの才能を活かす

どのような脳も、今あるがままの特性を精一杯発揮していると述べましたが、周りから見て「優れた能力」としてその機能が出力される場合もあれば、周りには「困ったな」と受け取られる形で出力されることもあります。

たとえば本書で紹介する8タイプのひとつ「クリエイティブタイプ」の子は、その名の通り創造性が豊かという特性があります。ところが、クリエイティブタイプには「場の空気が読めない」という一面もあり、世の中の常識とは少し場違いなところで持ち前の創造性を発揮することが多い。それが周囲の目には「たびたび問題行動をとる困った子」と映ってしまうケースがよくあるのです。

ここでの本当の課題は、クリエイティブタイプの創造性あふれる行動ではなく、その行動をとる「時と場合」が適切ではないことでしょう。しかし多くの場合、周りの人たちがクリエイティブタイプの脳特性を理解していないばかりに、創造的な行動そのものを頭ごなしに叱ってしまいます。すると、子どもの頭には「こういうことをすると叱られるんだ」とすりこまれ、せっかくの創造性の出力が弱くなってしまうのです。

こうした例からも、それぞれのタイプの脳特性を理解することの重要性がおわかりいただけるかと思います。理解が欠けていることで、その子の脳特性、持ち前の才能が失われることにもなりかねないのです。

自己認知は脳を成長させる栄養素

出典=『子どもの脳は8タイプ_最新脳科学が教える才能の伸ばし方』(SB新書)

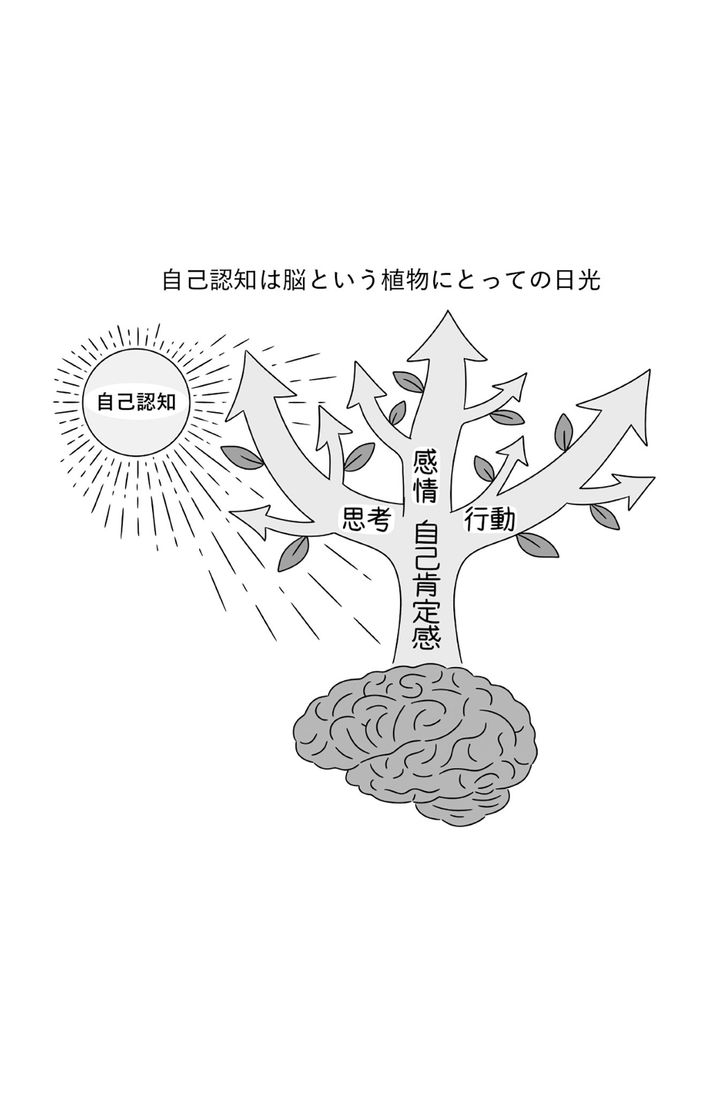

脳は思考や感情、行動の源です。人格も、思考や行動のクセも、感情の揺れ動きも、すべては脳が生み出しています。したがって、自分自身をもっともよく理解する手段は「自分の脳を理解すること」と言っていいでしょう。自分の脳を理解することは、最大限の自己認知を獲得する手段。それだけではなく、自己認知は自己肯定感とかなり相関し、右肩上がりの比例関係にあると考えられます。

脳を植物にたとえてみましょう。植物は太陽の光を浴びて光合成をすることで成長します。日の当たらない暗がりでは、植物は大きくなれません。自己認知は、いわば脳という植物にとっての日光です。自分の脳を理解し、自己認知の光を当てることで、今までは光合成できずに大きくなれなかった部分が成長し、脳の可能性が広がります。つまり人間は自分の力で脳を育てることができるのです。

他者による認知でも、自己認知とまったく同じことが起こります。親が子どもの脳を理解し、今まで大きくなれずにいた部分に認知という光を当てることで、その部分の光合成が起こり、成長する。それは子ども自身も確実に実感します。こうして子どもの脳の可能性が広がることに親が寄与するほどに、子どもの能力だけではなく、子どもの自己肯定感をも底上げすることができるのです。

脳特性に関係なく、相談しやすい環境を作ろう

思春期を迎えた子どもは親に反抗するなど、それまでとは違った態度や行動を取るケースが非常に多いのですが、それは脳が発達したことで、幼少期に比べて「意思や行動の選択肢」が増え、「自分で選びたい」という意思も強くなるからです。子どもとしては、親に反抗すること自体が目的ではなく、広がった選択肢の中から自分なりに何かを選び取っているだけなのです。

子どもの予想外の行動を無意識のうちに否定したり、制限を加えようとしたりすると、子どもはより強く「自分で選択するんだ」という意思を貫こうとするため、表に出る態度や行動はいっそう反抗的になります。これが、いわゆる「反抗期」というものの仕組みと言ってもいいでしょう。

子どもが中学・高校時代は親にとって悩みが多くむずかしい時期ですが、親離れを始める子どもを無理につなぎとめようとしたら、子どもは反発して親子関係は悪化してしまうでしょう。ここで親子関係が断絶することは、子どもの将来に暗い影を落としかねません。

家庭内で一番重要なのは、子どもに話をさせることです。そのために親の言葉がけや態度によって、常に「何でも話せる雰囲気や環境」をつくっておくことが、どの脳特性のタイプであるかにかかわらず、普遍的に重要なのです。

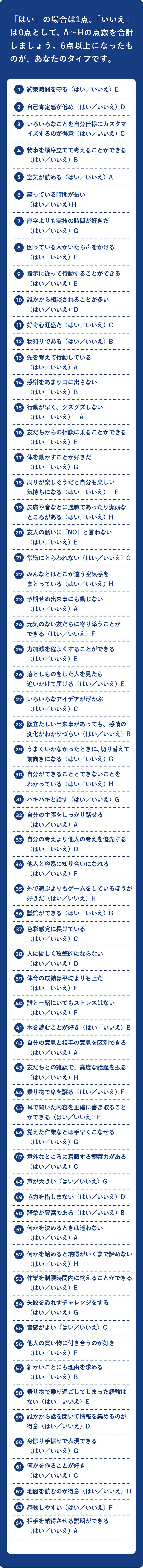

脳特性診断テスト

子どもの脳の特性を知るために、脳特性診断テストを行ってみてください。

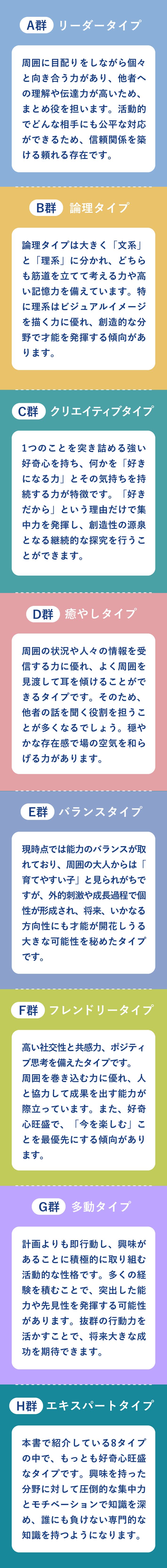

8タイプの各脳特性の詳細や伸ばし方は、ぜひ書籍を御覧ください。