こちらの記事も読まれています

スーパーに寄ってお迎えはなぜダメなの?私たちが抱いている、保育施設への誤解と幻想

KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する話題の最新書籍。今回は、『親が知らない保育園のこと』(株式会社游藝舎)。6つの保育施設を運営する過程で現場の問題点を知り尽くした著者が、様々な葛藤の果てに行き着いた「保育施設への誤解と幻想」とは。保育現場のリアルと問題点を解説する一冊から、抜粋して紹介します。

保育士の配置基準は教師よりも低い

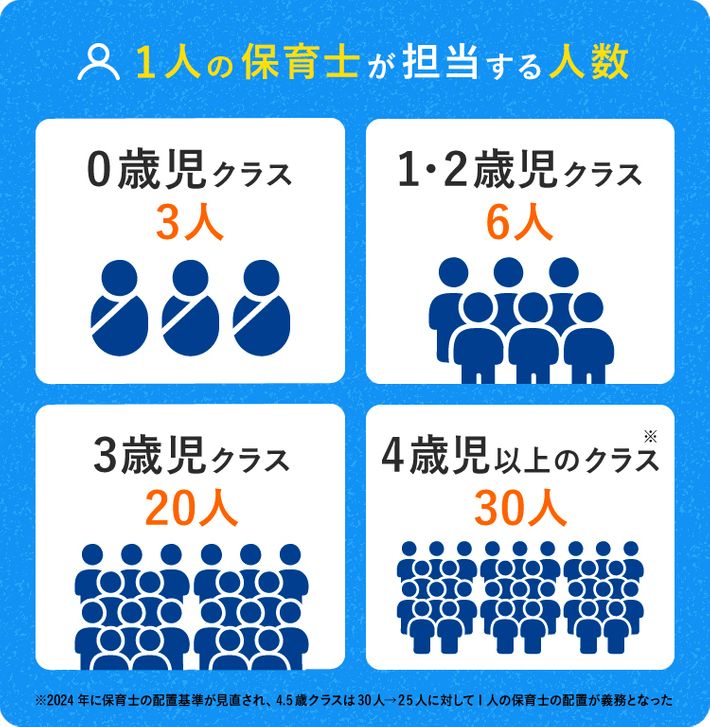

保育士の質を考えるとき、よく言及されるのが保育士の配置基準についてですが、保育施設にお子さんを預けている保護者でも、具体的な配置基準を把握されている方は少ない印象を受けます。現在の日本の基準では、0歳児なら3人、1・2歳児では6人、3歳児は20人、4歳児以上は30人を1人の保育士が担当する、という体制が取られています。

ここで注意が必要なのは、保育施設における人件費の財源のほぼすべてが税金だということ。税金は貴重な財源ですので、人件費の給付額は必要かつ「最低限」になります。たとえば、満3歳以上満4歳未満の幼児が20人いるところに2人の保育士を配置すればもちろん基準をクリアしているので違反にはなりません。しかし、必要かつ最低限の保育士は「1人」です。つまり、保育士が2人以上いたとしても、国から給付されるのは1人分の人件費だけなのです。

一方、小学校での「30人学級」というのは、1人の教職員が「30人まで」の児童を担当するということで、たとえばある学年の児童数が10人しかいなかったとしても、教職員の数は同様に1人ですし、児童が31人になると、教職員は2人になります。そしてその分の人件費はもちろん確保されます。

ところが保育施設だと、子ども20人に対して保育士1人という配置基準となっている3歳児が10人いた場合、子どもの数が半分なので、給付されるのも半分、つまり保育士0.5人分の人件費です。小学校よりも保育園は過ごす時間も長く、長期休暇もありません。その状況で、小学生に対する教師の配置基準より、4歳児に対する保育士の配置基準が低いというのは疑問があります。

保育施設の私用利用が原則NGな理由

SNSでは「有休とって美容院に行ったのがばれて、保育士さんから嫌みを言われた」などの投稿をよく見かけますし、中には「それの何がいけないのか」と開き直る方もいるようです。スーパーで買い物をしてからお迎えに行くくらいのことは黙認されているケースのほうが多いとは思いますが、それはあくまでも黙認であって、厳密にいうとルール的には疑問が残ります。

けれども、保育施設というものは最低限の保育の質を守るギリギリの制度設計になっています。そしてそれを決めたのは私たち保育施設側ではなく、利用と負担(税金)のバランスも含め、私たち国民が選択した国の制度としてそうなっているのです。

もちろんプロの保育士は、ギリギリの状況の中でも最大限の努力をしています。ですが、1人の保育士で見守る園児の数が3人と2人では、保育士にかかる負担はまったく違います。事故が起きるリスクだけではなく、通常時の保育の質にも一定の影響を与えます。

そのため、保育の質を維持して子どもたちを守ることを考えると、認定された保育時間の長短にかかわらず、一人でも多くの保護者に、少しでも早くお迎えに来ていただきたいというのが現在の日本での保育制度におけるベースであり、だからこそ「私用利用は原則NG」というルールがあるのだということを、どうか記憶に留めておいてください。

監視カメラの設置は安心を作る

みなみ福祉会が運営するほとんどの施設では、たとえば園児がけがをしたりした場合にその原因を検証できるよう、カメラを設置しています。ただ、法人や園によっては、保護者の強い反対に遭い、いまだ設置ができていない、というところも見かけます。カメラを設置することに対する拒絶感は、牢獄や刑務所のような監視体制をイメージすることが原因ではないかと思います。けれども、本当にそうでしょうか。

大切なお子さんをお預かりして、教育および養護という保育を提供する場で、現在の配置基準の中、子どもと関わる時間以外に事務作業も大量に抱えている状況で、どの子の安全も常に見守り続けることは一般の方が想像されるよりはるかに困難です。ふと目を外した瞬間に思わぬトラブルが生じることは起こりえます。その際に、状況を映像として確認できることは、保護者にとっても大きな安心につながるのではないでしょうか。

起きてはいけないことですが、たとえば保育施設内で重大な事件が発生した場合、その現場を確認することができない状況というのは、現在の世の中で大切なお子さんをお預かりする施設としての責任を果たしているのか、私は個人的に大きな疑問を感じます。「監視カメラ」というと冷たく聞こえるかもしれませんが、「見守りカメラ」と表現すると温かみのあるシステムに聞こえるでしょうか。

それでも刑務所のような監視体制を懸念される方にはお伝えしたいのが、刑務所の監視員のようにカメラの映像をずっと監視し続けられるような暇な人間は、施設長も含め施設職員、保育関係者の中には、一人もいません。みな、とても多忙です。万が一の際に記録映像として活用するのみです。

「確認の電話1本」は簡単ではない

保育施設の効率性の話をすると、「効率を優先して子どもの安全を蔑ろにするのか」という危惧が生じるかもしれません。しかし、書類等の大人に関する業務についてはできる限り効率化し、子どもと向かい合う時間を極力多く確保することこそが、保育の質を高め、子どもに安全をもたらすのだと考えています。

2年ほど前、保育施設に預けに行ったはずの親が、車に子どもを置いたまま会社に行ってしまい、そのまま車中に閉じ込められた子どもが熱中症で亡くなってしまうという不幸な事故がおきました。この事故を通じたニュース番組などでは、「欠席の連絡が入っていないにもかかわらず登園してこない子がいる場合には、保育施設から保護者に確認の電話をかけることを義務化すればよい」などの声が多数上がっていました。

しかし、そこには「電話1本かけることくらい大したことじゃない」という考えがあります。たしかに「電話をかけること」自体は決して大きな業務ではありません。けれども、ギリギリの保育士の配置での運営を余儀なくされている場合、小さな業務でもその時間は保育から離れることになります。

電話をかけるのは事務員でもいいと思うかもしれませんが、定員100人規模の保育施設の場合、「調理事務など」として配置されるのは、たったの2人です。つまり、たった2人で全員分の給食を作り、経理や事務作業をこなし、業者との打ち合わせや保護者からの問い合わせ対応などにもあてる、という配置基準なのを知っていただきたいです。

保育施設の「質」が求められる時代

「保育園落ちた日本死ね」というブログが話題になったのは2016年ですが、保育施設の充実が図られ、今は保育施設の「質」が求められる時代になっています。

今は病児保育は限られた施設でしか行われていないので、子どもが急に熱を出したりしたときには、会社を早退したり、休みを取ることを認めてくれるムードはそれなりにあると思います。けれども、今後すべての保育施設が「病気の子どもでも別室を用意して預かります」みたいなことになったとしたら、子どもが熱を出そうとなんであろうと、普通通り働けという話になったりしないでしょうか?

「子どもを言い訳にするな」というのは、子育てに対する不寛容さを物語る言葉だと私は思っているのですが、保育施設があらゆるニーズを叶えてくれるようになれば、言い訳さえできなくなります。「こども誰でも通園制度」を利用するのが当たり前になれば、たとえばスーパーなどで子どもが少し騒いだだけで、「保育施設に預けてから買い物に来い」などと言い出す人が出てくるような気もします。

今でさえ、世の中が子育てに優しいとは言い切れない中、保育施設が今よりもっと「便利」になり、その依存度が高まるほど、社会の子育てに対する不寛容さが助長されかねない危険性に、果たしてどれだけの人が関心を持っているのでしょうか。

「子育てに優しい社会」は保育料無償では作れない

今は「孤育て」という言葉もありますが、昔は親戚が近くに住んでいたり、親しく付き合うご近所さんがいて、何かあったときには子どもを預かってもらうことはよくありました。保育園のような施設以外にも頼れる場所はそれなりにあったのです。けれども、特に都心部では同じ地域に住んでいてもほとんど交流しないケースも増えてきて、他人の子育てに関心を向けるようなこともあまりなくなってしまいました。

その結果、自助で賄いきれない分は、すべて保育施設にアウトソーシングするしかなく、幼稚園にも保育園機能を担ってもらう必要まで出てきてしまいました。

真の意味で子育てに優しい社会というのは、保育料が無償になることでも、保育施設のサービスが充実していくことでもなく、失われてしまった地域の子育て力を取り戻し、共助の機能が十分に発揮されてこそ実現します。そうなって初めて、みんなが子どもを育てやすい社会となる準備も整うのではないでしょうか。