こちらの記事も読まれています

早生まれは損をする?生まれ月は将来の年収に影響を及ぼすとされる理由

KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する最新書籍。今回は教育経済学を専門とする中室牧子氏の『科学的根拠(エビデンス)で子育て』(ダイヤモンド社)から、一部を抜粋して、特別にお届けする。

子どもの「やり抜く力」は伸ばせるのか?

スール・アラン教授らは、子どもたちの「やり抜く力」を伸ばす教育プログラムの開発も手掛けました(*1)。

ここでもアラン教授らは、さまざまな分野の専門家と協力して、やり抜く力を伸ばす教育プログラムを作り、担任教員が授業の中で使えるように、研修を行いました。

しかし、これは本章で先に紹介した好奇心を伸ばすプログラム(第6回)とはいくぶん違っています。特定の科目の授業のやり方を変えるのではなく、子どもたちに対する励まし方や褒め方を変えるのが目的です。

具体的には、教員が子どもたちに声をかけるとき、手を替え品を替え、以下の4つを繰り返すよう求められました。

子どものやり抜く力を伸ばすために、教員に求められた4つのポイント

ポイント1 | 目標を設定することが重要なこと |

ポイント2 | その目標を達成するためには、努力することが大切なこと |

ポイント3 | 失敗や挫折を建設的に考えることが重要なこと |

ポイント4 | 人間の能力というのは決して生まれつきのものではなく、努力によって変えられること |

これには一体、どのような意味があるのでしょうか。アラン教授らは、やり抜く力の強い人は「成長マインドセット」(*2)を持っていると考えていました。

成長マインドセットとは「努力することで自分の能力を向上させることができると信じること」です。スタンフォード大学の心理学者、キャロル・ドゥエック教授が提唱したことで知られます。成長マインドセットを持つ人は、仮に失敗したとしてもめげずに、粘り強く取り組む傾向があることがわかっています。

このプログラムは、教員の励まし方や褒め方を変えることによって、子どもたちのマインドセットを変えようとしたのです。研修を受けたあと、担任の教員たちは、子どもたちを褒めるときには、良い「結果」だけではなく、「努力」を褒めるようになりました。

たとえば、テストで95点を取ったという結果だけではなく、毎日宿題をきちんと提出したことや、授業中にたびたび良い質問をしたことなどの努力を褒めたのです。

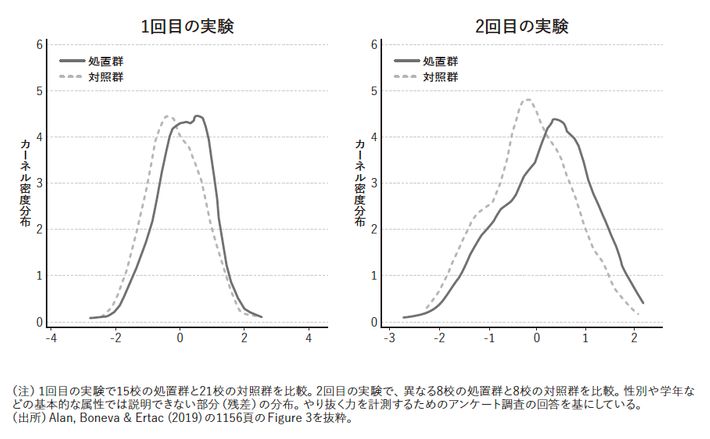

このプログラムの効果を検証するため、アラン教授らは、トルコのイスタンブールにある公立小学校で2回の実験を行っています。1回目の実験では、教育プログラムの対象となる15校(処置群)と、ならない21校(対照群)をランダムに分け、比較しました。2回目の実験は別の学校で行われ、処置群8校、対照群8校を比較しました。

やり抜く力を計測するには、標準的なアンケート調査を用います。2度の実験が終了したあと、処置群の子どもたちのやり抜く力が、対照群の子どもたちよりも高かったことがわかります(図1)。

図1 学校で「やり抜く力」を伸ばす

アラン教授らは、アンケート調査だけでなく、本当に子どもたちの行動が変わったかを確認するため、難しい計算問題を解くとご褒美がもらえるというゲームを実施しました。すると、処置群の子どもたちは、たとえ解答を間違えたとしても、再び難しい問題にチャレンジし、最終的にゲームによって得られたご褒美の金額も多かったことがわかりました。

さらには、この教育プログラムが終了してから2.5年後に行われた追跡調査で、処置群の子どもたちは、数学の学力テストの偏差値が2近くも高かったこともわかりました。つまり、ここでも非認知能力の向上は学力向上にもつながり、その効果は長期にわたって持続することが示されたのです。

参考文献 *1 Alan, S., Boneva, T., & Ertac, S. (2019). Ever failed, try again, succeed better: Results from a randomized educational intervention on grit. Quarterly Journal of Economics, 134(3), 1121-1162. *2 Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47(4), 302-314. |

|---|

生まれ月の影響は、学力だけでなく 非認知能力や将来の年収にも影響を及ぼす

「プロスポーツ選手には4月生まれが多い」という話を聞いたことがある人は多いでしょう。同じ学年でも、4月生まれと翌年3月生まれとでは、約1年の歳の差があります。特に子どもの年齢が小さいうちは、1年の差はとてつもなく大きいものです。体格はもちろんのこと、情緒や精神面の発達にも差があることが知られています。

同じ学年内の実年齢の違いは「相対年齢」と呼ばれます。たとえば日本では、4月生まれの子どもは相対年齢が高く、翌年3月生まれの子どもは相対年齢が低いということになります。相対年齢の高低がスポーツのパフォーマンスに与える影響については、多くの研究が行われてきました。

イギリスとオランダのプロサッカー選手には相対年齢が高い人が多いことを示す研究は有名です(*1)。そして、サッカーに限らず、多くのプロスポーツについて、同様の傾向が認められてもいます。また、アメリカの大企業の社長や連邦議会議員には相対年齢の高い人が多いことも明らかになっています(*2)。

相対年齢は子どもの学力にも影響を及ぼしています。国際比較可能な学力調査を用いた論文によれば、同じ学年内で相対年齢の一番高い子どもと一番低い子どもを、小学4年生時点の理系科目の学力テストの偏差値で比較すると、イギリスは3.6、アイスランドは2.8、ノルウェーは2.8、日本は3.2の差があることが示されていますから、相対年齢の影響はかなり大きいといえそうです(*3)。

東京大学の山口慎太郎教授、サイバーエージェントの伊藤寛武氏と私が発表した論文では、埼玉県のデータを用いて、同じ学年の4月生まれの子どもと翌年3月生まれの子どもを比較しています(*4)。これによると、4月生まれの子どもは翌年3月生まれの子どもと比べて、小学4年生時点の算数の学力テストの偏差値が3.5、国語で3.6高いことがわかりました。中学3年生ではそれぞれ1.3と1.7まで縮小するものの、差はゼロにはなりません。

そのため、埼玉県内のある自治体の協力を得て、高校入試にも影響があるかを調べました。分析の結果を見ると、4月生まれの生徒は翌年3月生まれの生徒と比べて、合格した高校の偏差値が4.7も高いことがわかりました。同程度の学力がある生徒同士を比較してもなお、1.4程度の差が生じていますから、この差はかなり大きいと言えます。学力の格差は、学年が上がるにつれて縮小していく一方、勤勉性、自制心、自己効力感などの非認知能力についても生まれ月の影響は大きく、学年が上がってもその差が縮まらないままです。

しかも、東京大学の川口大司教授と専修大学の森智明准教授の研究によれば、相対年齢は最終学歴にまで影響していることが指摘されています。4月生まれの人は翌年3月生まれの人と比べて4年制大学を卒業する確率が男性は2ポイント、女性は1ポイントも高いというのです(*5)。また川口教授の別の研究では、4月生まれの人は翌年3月生まれの人と比べて、30~34歳時点の収入が4%高いことも明らかになっています(*6)。

このように、生まれ月の影響は広範にわたるため、多くの先進国では、早生まれの子どもが保育所や幼稚園、小学校の入学時期を1年遅らせることができるようになっています。アメリカでは約10%の子どもが入学年齢を1年遅らせており、特に経済的に恵まれた家庭の親がこうした選択をしていることが知られています。

日本にはこうした制度がないことは読者の皆さんもご存じのとおりですが、日本のように純粋に誕生日のみで入学する年が決まるという国は、いまや先進国の中では少数派となりつつあります。このせいもあってか、年間1800件を超える出生が、3月の最終週から4月の第1週にずれている可能性を指摘したのは、東京大学の重岡仁教授です。早生まれの不利を嫌う親が、何らかの方法を使って、出生日が4月2日以降になるように試みたのではないかと考えられます(*7)。

海外のように入学時期を遅らせることができる制度を採用すればよいと思われるかもしれませんが、経済的に恵まれた家庭の子どもほど入学時期を遅らせる傾向があることを考えると、生まれ月の格差を縮小する代わりに家庭の経済力による格差を拡大させてしまう可能性もあります。このため、海外のような制度が真に望ましいかどうかは慎重な検討が必要です。それよりは、入試のような選抜の場面において、生まれ月を考慮するという方法には一考の余地があるかもしれません。実際に一部の私立学校では、たとえば4~9月生まれの子どもと、10~翌年3月生まれの子どもに等しく合格枠を用意するというような選抜方法が取られています。

これ以外にも、出席番号を生まれ月順にしているという自治体もあります。これによって、教員が子どもの生まれ月を意識しやすくなり、早生まれの子どもが不利にならないように配慮することができるというわけです。このようにさまざまな工夫を凝らして、生まれ月の格差を縮小する取り組みが必要なのではないでしょうか。

参考文献 *1 Dudink, A. (1994). Birth date and sporting success. Nature, 368(6472), 592. *2 Du, Q., Gao, H., & Levi, M. D. (2012). The relative-age effect and career success: Evidence from corporate CEOs. Economics Letters, 117(3), 660-662. *3 Bedard, K., & Dhuey, E. (2006). The persistence of early childhood maturity: International evidence of long-run age effects. Quarterly Journal of Economics, 121(4), 1437-1472. *4 Yamaguchi, S., Ito, H., & Nakamuro, M. (2023). Month-of-birth effects on skills and skill formation. Labour Economics, 84, 102392. *5 川口大司・森啓明「誕生日と学業成績・最終学歴」『日本労働研究雑誌』49巻12号(通号569)、29-42頁、2007年 *6 Kawaguchi, D. (2011). Actual age at school entry, educational outcomes, and earnings. Journal of the Japanese and International Economies, 25(2), 64-80. *7 Shigeoka, H. (2015). School entry cutoff date and the timing of births. NBER Working Paper No. 21402. |

|---|

(この記事は、『科学的根拠(エビデンス)で子育て』の内容を抜粋・編集したものです)