こちらの記事も読まれています

5歳までの「語彙力」が人生を変える。語彙から始まる子どもの知的好奇心の育て方。

子どもがこれから生きていく社会は、予測できないことばかり。そんな時代をたくましく乗り越えるために不可欠なのが、『思考力』です。そして、その思考力を育む土台となるのが、『語彙力』だと言われています。今回は、語彙力に焦点を当てて子育てのヒントを解説する話題の書籍、『5歳の壁: 語彙力で手に入れる、一生ものの思考力』(小学館)から、内容を抜粋してご紹介します。

子どもの世界は語彙が広げる

読解力というのは、単に文章を読むことを指すのではありません。文章を読んで、結論や本質を理解する力や、人の言いたいことや思いを汲み取る力、社会で起きていることを読み取る力、物事の因果関係を読み取る力、人間関係を読み取る力、必要な情報と不要な情報を見極める力、自分の言いたいことを簡潔にまとめて表現する力なども指します。つまり、社会で生きていく上で、もっとも基本的な力と言えるのです。

そして、読解力の中でも、まずは語彙力を身につけることが大切です。特に幼児期の子どもには、言葉をたくさん教えてあげることが必要。言葉を知らなければ文章を読み取ることができませんから、最初に言葉の意味や読み方、使い方を理解させることが重要なのです。

英単語をよく知らなければ英語の長文を読む際に時間がかかるけれど、英単語をたくさん知っている人は類推して読めるように、小さい子どもも言葉をよく知っているほうが文章に親しみやすく、その後の理解もずっと早くなります。

ポイントは、「こんな話は子どもにわかりっこない」と決めつけないことです。幼少期の子どもの脳は、親が考えるよりずっと発達が進んでいます。単なる言葉の表面的な意味を伝えるだけではなく、その言葉から世の中のさまざまな事象への理解につなげていくことが大事です。

語彙は思考するための材料になる

子どもというのは覚えた言葉をすぐ使いたがりますが、脳の構造として、使えば使うほど記憶として定着します。子どもが言葉を繰り返し使っているうちに頭の中にさまざまな知識や情報が蓄積されていき、それらがつながっていくわけです。

人間は、自分の持っている知識や情報をもとに思考するので、基本的に思考の材料となるものが増えれば思考力も上がるし、増えなければ思考力は高まらないというのが心理学の基本的な考え方です。ですから、語彙力が上がることによる最大のメリットは、考えるための材料が増えていくということです。

言葉の意味、読み方、使い方という材料があって初めて思考力が伸びていきます。多くの人が自力で考えることの重要性を認識していますが、実際には「自力で考える」ための材料が必要です。小さな子どもに対してまずすべきことは、思考力のもと=考える材料となる語彙を増やしてあげることなのです。

思考力=広い視野を持つ

子どもには早いうちから思考力を身につけてほしいところですが、その「思考」とは、柔軟で多角的なものであることが重要です。つまり、広い視野を持つということです。

たとえば今の小学校では、「ニックネーム禁止令」が出され、友だちを呼ぶときは「〇〇さん」と名前で呼びなさいと指導している学校も少なくありません。その理由は、ニックネームがいじめのきっかけになるからだそうです。たしかに悪意のあるニックネームをつけられると子どもが傷つきますが、ニックネームは本来親しみを表すものですし、一概に「いじめにつながるから禁止」とするのは短絡的な思考でしかありません。

小さな頃から物事を深く考える習慣をつけるために、たとえば「ニックネームやあだ名はいじめにつながると言う人がいるけど、本当にそうだと思う?」

「お友だちの悪口は絶対だめって言われているけど、どういったら悪口なのかな?」

などと家庭で話してみるのもよいでしょう。

つまり、子どもの思考力を鍛えたければ、親も世間一般で言われている常識や風潮、一面的な考えから抜け出して、物事を深く考えさせる必要があるということです。

東大生は何月生まれが多い?

小学校に入る前から、可能なかぎり親が丁寧に文字の読み書きを先取りして教えておくことが、子どもの成長に役立つと考えています。子どもはひらがなやカタカナを覚えると使ってみたくなり、得意になって自分の名前や家族の名前を書くようになります。身についた語彙力を使うことによって、子どもの日本語能力は急速に進化していくのです。

すると、小学校の入学時には文字を読めて書けるようになっているので、子どもは「自分は他の子より勉強ができる」という感覚を持ちやすくなります。これは子どもにとって非常に嬉しいことであり、得意になれることです。「自分は他の子よりも勉強ができる」というのは、実際には錯覚かもしれませんが、こうした感情をうまく利用して、子どもを知らず知らずのうちに勉強好きにさせてしまうのが得策です。

実は、東大合格者の多くが4月、5月、6月生まれです。これは非公開のデータなので数値で証明することはできませんが、私自身も長く受験指導をしてきて、明らかにそれを実感しています。その理由は、成長の速さによる自己肯定感の高さだと考えられています。4月生まれの子は発達が速い分、比較的身体が大きく、足も速く、言葉も発達していることが多く、その分自信を持ちやすくなります。

実際には月齢による能力差は成長とともに埋まっていくものであり、知的能力の差があるわけではありません。それなのに、東大合格者に4月、5月、6月生まれが多いのは、やはり幼少期に身についた「自分はできる」という信念が、受験生になるまで維持されているからではないでしょうか。子どもの頃に培った自信が、そのままその子の成長を後押ししているのです。

子どもの「快体験」をつくる好循環

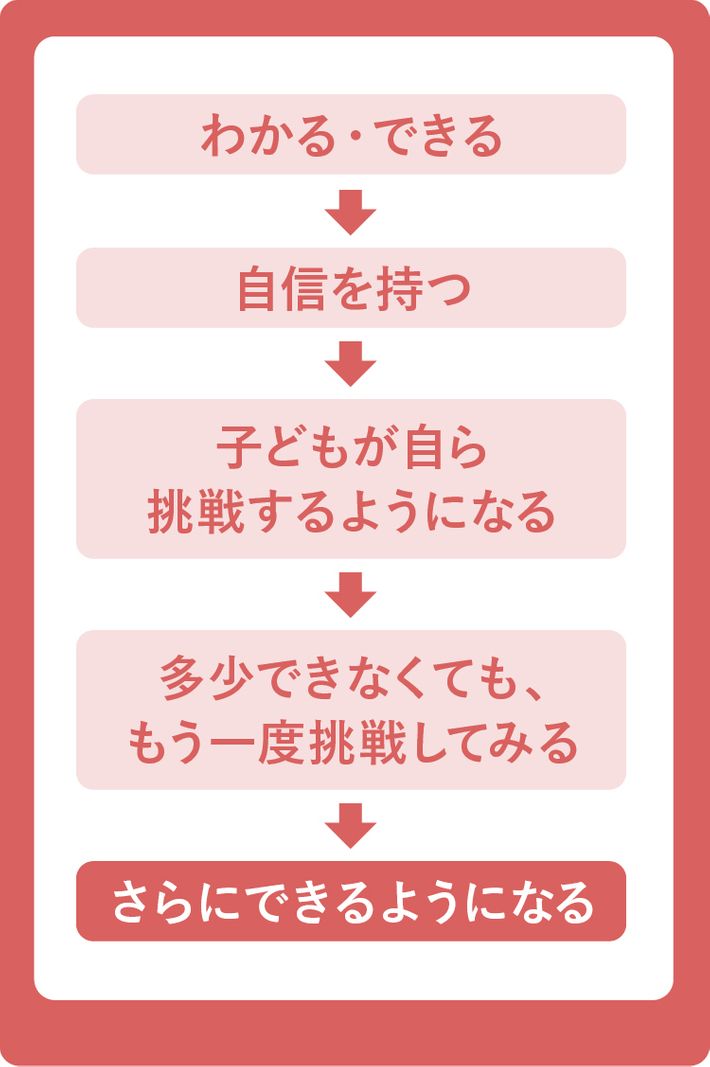

子どもというのは、よい循環に乗るとどんどん成長していきます。

もしうまくできない場合、子どもがわからない部分を入念に見つけて、それを一つずつ解消していきます。そして、子どもが理解できたら「よくわかったね」「できるようになったね」と声をかけて、子どもに自信をつけてあげましょう。子どもは楽しい気分になり、もっとできるようになりたいと感じます。これが学ぶことによる「快体験」というものです。人間はこうした快体験がないと、物事を続けていくことができません。

とにかく5歳までは褒めて褒めて、褒めまくることです。むしろ子どもが「自分は賢いんだ」とうぬぼれて、調子に乗るくらいでいいのです。

子どもが夢中なことは何でも伸ばす

子どもができることに関しては、なるべくその能力を伸ばしてあげましょう。それは、学習能力以外でもかまいません。たとえばポケモンに詳しいとかもいいし、絵を描くのが上手だとか、ブロックで立体模型をつくるのが得意とか、ダンスが得意とか、動物に詳しいとか、図鑑が読めるとか、とにかくなんでもいいのです。子どもが夢中でやっていることがあるのなら、こんなことは意味がないなどと思わずに、どんどん褒めて伸ばしてあげてください。

ポケモンに詳しいのはさまざまな物事を分類して関連付ける博物学的知能が優れているのかもしれませんし、ブロック遊びが上手なのは空間的知能に優れているからかもしれません。子どもをよく見て自分の取り柄に気付かせ、「たくさんのことを知っているね」とか「計算が速いね」などのように、その取り柄をもっと伸ばせるように持っていってあげることが大切です。

子どもの様子をよく見て、夢中になれるものを見つけられるサポートをするのが、幼児期の親の一番大切な仕事ではないかと思います。できないことを責めたり、その子に合わないことを続けさせたりしても何の意味もありません。ただし、スマホやゲームなどには気を付けたほうがよいでしょう。依存症になる危険性のあるものを幼いうちから子どもに際限なく与えるのは避けたほうが賢明です。

「すごい、大人みたいだね」と子どものプライドをくすぐる

幼いうちから「賢いことは格好いいことだ」という思い込みを子どもに持たせることも大事です。字が書けること、本が読めることを「すごい、大人みたいだね」と褒めたり、「もうすっかりお兄さん(お姉さん)だ」と言葉をかけたりして、子どものプライドをくすぐるのです。その子専用の鉛筆やノートなどを買ってあげるのも一つの方法です。とにかく幼児期から勉強に向かう姿勢を褒めてあげるとよいでしょう。

そして、ことあるごとに「今日もひとつ新しい言葉を覚えたね」「今日は新しい本を読めたね」と子どもの進捗状況を認めてあげると、毎日続けようという子どもの向上心を後押しできます。

また、この時期の子どもは「なぜ?」「どうして?」としつこく聞いてくることがあります。それは、子どもの知的好奇心の高さの表れです。子どもの好奇心を伸ばすのは親の役割だと考えて、親御さんはその知的好奇心を育むお手伝いをしてあげてください。