こちらの記事も読まれています

子どもの人生を豊かにする「非認知能力」を育てよう!おすすめの遊び、おもちゃとは

Profile

岡山大学教育推進機構准教授/All HEROs合同会社 代表/日本放課後学会 代表

IQや学力といった数値化できる「認知能力」に対して、創造力や社会性などの可視化できない能力を「非認知能力」と呼びます。 実はこの非認知能力は、人の一生で幸福度や金銭的・社会的成功を得るために非常に大きな役割を果たすことがわかってきました。 そこで、子どもの将来を豊かで幸せなものにするために、幼児期から非認知能力を育むにはどうすればいいか、具体的に分かりやすくお伝えします。

子どもの人生を豊かにする「非認知能力」とは

※写真はイメージ(gettyimages/Tomwang112)

近年、教育やビジネスで重要なキーワードとして「非認知能力」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

これはそもそもどんな能力なのでしょうか。

「非認知能力」とは

「非認知能力」とは、人間の持つさまざまな能力のうち、数値で測れないものを指します。例えば社交性、忍耐力、やる気、自尊心などです。

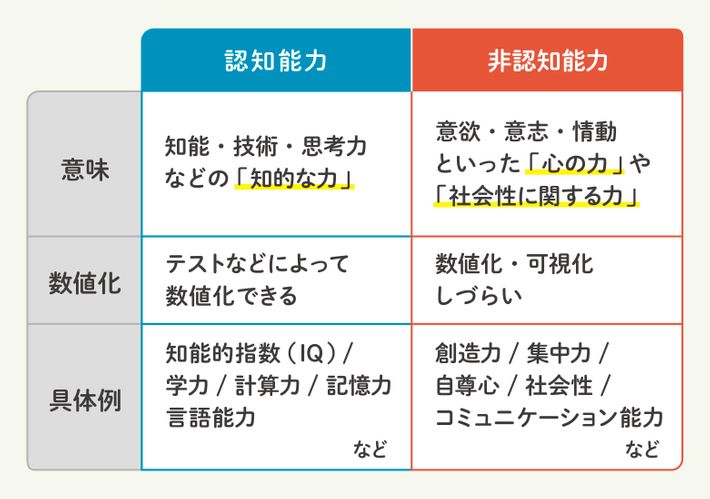

人間の能力は、大きく「認知能力」と「非認知能力」のふたつに分けられます。

認知能力は、知能指数や偏差値、語学力など、数値化・可視化できる能力を指し、それ以外の能力は非認知能力に含まれる、と考えればいいでしょう。

OECD(経済協力開発機構)では、これを「社会情動的スキル」と呼び、ベネッセ教育総合研究所とOECDの共同研究レポート「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成 国際的エビデンスのまとめと日本の教育実践・研究に対する示唆」の中で、以下のように定義づけられています。

“

社会情動的スキルは、「(a) 一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、(b)学校教育またはインフォーマルな学習によって発達させることができ、(c) 個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与えるような個人の能力」と定義することができる。これらのスキルは、目標を達成する力(例:忍耐力、意欲、自己制御、自己効力感)、他者と協働する力(例:社会的スキル、協調性、信頼、共感)、そして情動を制御する力(例:自尊心、自信、内在化・外在化問題行動のリスクの低さ)を含んでいる。

出典: ベネッセ・OECD共同研究レポート「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成 国際的エビデンスのまとめと日本の教育実践・研究に対する示唆」/ベネッセ教育総合研究所(2015年)

また、文部科学省では以下のように説明しています。

“

〇認知能力とは知的な力で、知識・技能、思考力等を含む。非認知能力は、意欲・意志、自覚し見渡す力、人と協力する力等を含む。(中略) 〇非認知能力とは、主に意欲・意志・情動・社会性に関わる3つの要素(①自分の目標を目指して粘り強く取り組む、②そのためにやり方を調整し工夫する、③友達と同じ目標に向けて協力し合う。)からなる。(後略)

出典: 資料「中央教育審議会 初等中等教育分科会 幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会 ―第2回会議までの主な意見等の整理―」/文部科学省

つまり、非認知能力についてまとめると以下のようなものだと言えるでしょう。

- テストで測ったり数値化したりすることが難しい能力

- 「目標に取り組み、工夫しながら達成する力」「人と協力、協調する力」「感情をコントロールする力」が含まれる

- 例えば忍耐力、意欲、協調性、自尊心など

「認知能力」との違い

非認知能力をもっとよく理解するために、認知能力との違いを表にまとめました。

弊社作成

この2種の能力は対立するものではありません。

人はみなこの両方を持っていて、ふたつの能力はお互いに関わり合いながら伸びていきます。

例えば、子どもがパズルを解こうとするとき、そのひとつの活動の中にも以下のようなさまざまな認知能力と非認知能力が用いられ、育まれていくのです。

- パズルを解こうとする意欲(非認知能力)

- 解き方を考える「思考力」(認知能力)

- 過去に同じようなパズルを解いたときのことを思い出す「記憶力」「パターン認識」(認知能力)

- なかなか解けなくても投げ出さずに続ける「忍耐力」「自制心」(非認知能力)

- 友だちと協力したり、人に意見を聞いたりして進める「社交性」「協調性」(非認知能力)

- パズルが解けたことで得られる「自信」(非認知能力)

- 何回かパズルに挑戦するうちに、だんだん早く解けるようになる「処理速度」(認知能力)

など

そのため、認知能力と非認知能力を切り離して考えるのではなく、「両方をバランスよく伸ばす」「一方を伸ばすことで、もう一方も伸びていく」と考えましょう。

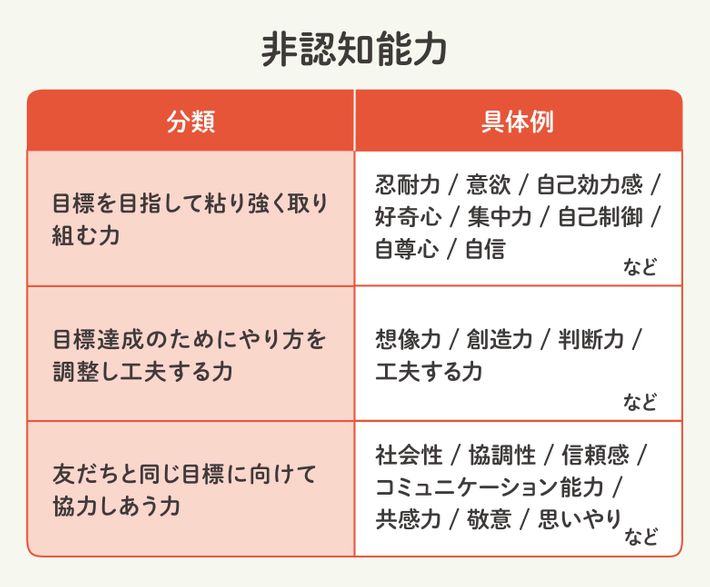

非認知能力の種類・具体例

「どんな能力が非認知能力に含まれるのか、もっと具体的に知りたい」という方も多いでしょう。

「『非認知能力』とは」で前述したように、非認知能力は大きく3つに分けられます。

非認知能力の種類とそれぞれに含まれる能力・資質の具体例をまとめました。

弊社作成

このように、非認知能力にはさまざまな力が含まれます。

言い換えれば、数値化できる認知能力以外の人間の能力は、みな非認知能力であると考えていいでしょう。

非認知能力が注目される背景

ところで、「子どもの非認知能力を育てることが重要」とよく言われますが、そもそもなぜこのように非認知能力が注目を集めているのでしょうか?

そのきっかけとなったのは、1960年代にアメリカで実施された「ペリー就学前計画」という研究プロジェクトでした。

これは、低所得層アフリカ系アメリカ人の3~4歳児の中から、IQが70~85程度で学校教育上の「リスクが高い」と判定された子どもたちを対象に行われた調査研究です。

子どもたちをふたつのグループに分け、一方は質の高い幼児教育プログラムに2年間参加させ、もう一方は参加させずにそのままで、その後の様子を長期間にわたって追跡調査しました。

その結果、2グループの間には以下のような違いが生じたのです。

- 高校を卒業したのは、幼児教育を受けたグループでは65%、受けなかったグループでは45%

- 40歳で年収が2万ドル以上になったのは、幼児教育を受けたグループでは60%、受けなかったグループでは40%

- 40歳までに逮捕歴が5回以上あったのは、幼児教育を受けたグループでは36%、受けなかったグループでは55%

つまり、IQはみな平均以下の同程度であったにも関わらず、幼児教育を受けたほうがその後の学校の成績や収入において高い結果を出す人が多く、反対に犯罪などを起こす率は低いという傾向が見られたのです。

参考:内閣官房 幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議(第1回)議事次第 参考資料

この結果から、人生で高い収入や生活の安定などを得られるかどうかは、IQ=認知能力だけで決まるものではなく、それ以外の何らかの力=非認知能力が大きく影響しているのだ、と考えられるようになりました。

言い換えれば、人生をより豊かで幸福なものにするためには、非認知能力を育てることが不可欠だ、ということがわかってきた結果、教育における重要性が高まった、ということでしょう。

さらに近年では、OECDが「Education 2030 プロジェクト」を発足させ、2030年の子どもたちに必要なのはどのような能力なのか、またそれを育てるにはどのような教育を行えばいいかを検討しています。

その中でも、2030年の社会を生き抜く子どもたちにとって重要な能力として、「社会情動的スキル(=非認知能力)」を挙げており、ますますその必要性が高まってきていると言えるでしょう。

子どもの非認知能力を育む適正時期は「幼児期」

ちなみに、「子どもの非認知能力を高めたい」と考えるのであれば、幼児期から取り組むといいとされています。

認知能力も非認知能力も、幼少期はもちろん成人後であっても、何歳でも延ばしていくことは可能です。

ただ、一説によると特によく発達するのは4~5歳頃と言われています。

前述の「ペリー就学前計画」も、3~4歳児に質の高い幼児教育を受けた子どもが、その後の人生でよりよい成果を得ています。

また、非認知能力は、幼児が楽しんで取り組めるような遊びや、日常生活を通して伸ばすことができるものです。

そこで次章からは、その具体的な方法を説明します。

子どもの非認知能力を伸ばしたいという親御さんは、ぜひおうちで取り組んでみてください。

家庭で子どもの非認知能力を育てる8つの方法

※写真はイメージ(gettyimages/Hakase_)

では、「子どもの非認知能力をできるだけ伸ばしてあげたい」と望む保護者のために、さっそく家庭で今すぐ簡単に取り組める方法を8つほどご紹介します。

外遊び

まず、「外遊び」はさまざまな場面で非認知能力が育まれるものです。

たとえば以下のような例が考えられます。

- 水遊び、泥遊び

水や泥に触れることで、触角や視覚、聴覚、嗅覚などの五感が刺激されますが、五感への刺激は非認知能力を高めるのに非常に効果があるとされています。

また、水でどんな遊びができるかを考える創造力、危険なことを避ける自制心なども育まれるでしょう。

- ボール遊び、遊具遊び

同じく「これを使ってどのように遊ぶか」を考える創造力、思考力が育つとともに、お友だちと一緒に遊んだり、交替でボールや遊具を使ったりすることで、協調性やコミュニケーション能力、順番待ちをする忍耐力なども伸びるはずです。

ごっこ遊び

おままごとやヒーローごっこなどの「ごっこ遊び」も、非認知能力を伸ばすのに適しています。

何かになりきってその行動やストーリーを考える想像力や創造力、考えたストーリーを演じる表現力、一緒に遊ぶお友だちの言動に合わせて動く協調性や社会性、お互いの意見をすり合わせて遊びを進めるコミュニケーション能力など、多方面の力が養われるでしょう。

工作、お絵描き

家庭にあるものを使っての「工作」は、特に非認知能力を育みます。

牛乳パックやペットボトル、空き箱や紙コップなどを並べて、「何を作ろう?」「何に見える?」などと考えることで、想像力・創造力が育まれるでしょう。

「どこをどう切ればいい?」「これとこれをどうやってくっつける?」など、工夫する力も必要です。

また、「お絵描き」も同様に、想像力や創造力、表現力などが鍛えられます。

積み木、パズル

「積み木」や「パズル」で遊ぶことも、さまざまな非認知能力を発達させます。

「積み木をどのように組み合わせると、何ができるかな?」と考える想像力・想像力はもちろん、うまく仕上げるための集中力、積み木が崩れてしまったり、パズルがうまくできなかったりしてもあきらめずに続ける忍耐力も育つはずです。

さらに、完成させることができたときには自信や自尊心も得られるでしょう。

読み聞かせ、読書

絵本の世界に触れることで、子どもの想像力の翼は大きく広がります。

同じ物語でも、動画で見るとそこには動きや声、音がありますが、絵本の場合はそれらがありません。

頭の中で絵を動かしてみたり、動物の鳴き声や登場人物の話し声などを想像してみたり、子どもそれぞれの自由な発想で物語を楽しむことができるのです。

さらに、絵本の中では魔法を使うことも、恐竜に出会うこともできます。

子どもたちは、現実世界では決して得られない、豊かな疑似体験をするはずです。

特に「読み聞かせ」では、パパママが「主人公はどんな気持ちかな?」「このあとどうなると思う?」といった問いかけをしながら読んでいくことで、想像力や共感力などがより刺激され、非認知能力の発達につながるでしょう。

料理

意外なところでは、「料理」も非認知能力を鍛えてくれます。

料理は工作などと同様に、ものを作る活動ではありますが、自由な工作とは違ってレシピがあります。

出来上がりの目標は決まっていて、そこに至るまでの材料と作り方の手順もある程度定まっています。

そのため、レシピ通りに作ろうとする集中力や工夫する力が育つでしょう。

もし、包丁や火を使うのであれば、危なくないように慎重になる自制心も養われるのではないでしょうか。

芸術鑑賞

絵画や音楽などの芸術に触れる「芸術鑑賞」もおすすめです。

1枚の絵にじっと見入ったり音楽に聴き入ったりすることは、観察力や想像力を育てます。

さらに、親御さんが一緒に鑑賞して、「どんなことを感じる?」「何が表現されていると思う?」など、問いかけ、言葉かけをするのもいいでしょう。

子どもが興味や理解をより深めることができます。

プログラミング

変わったところでは、「プログラミング」も非認知能力の育成に有効と言われます。

プログラミングでは、自分が作りたいものをイメージした上で、プログラムを組んでいきます。

そのため、創造力や忍耐力、考える力や工夫する力が育つのです。

最近は幼児向けに、動くおもちゃで遊びながらプログラミングが行えるものもいろいろと出ています。

子どもが興味を持てるようであれば、挑戦してみるのもいいでしょう。

子どもの非認知能力を伸ばす玩具5種と選び方のポイント

※写真はイメージ(gettyimages/AaronAmat)

前章で挙げたように、家庭で非認知能力を養う活動の中には、おもちゃを用いるものもあります。

子どもに同じおもちゃをあたえるのであれば、非認知能力の発達につながるもののほうがいい、と考える保護者もいるでしょう。

そこでこの章では、子どもの非認知能力を伸ばすおもちゃの種類を何点かご紹介します。

積み木、ブロック

まず、積み木やブロックは、子どもの非認知能力を伸ばすためにとても有効です。

いろいろな遊び方ができて、どんな形も自由に作れるため、創造力や表現力が育まれます。

また、積み上げる際にはバランス感覚や集中力、工夫する力も必要になるため、多方面から非認知能力が刺激されるおもちゃと言えるでしょう。

積み木やブロックを選ぶ際には、以下のポイントに留意してください。

|

|---|

粘土

粘土は指先を使うため、脳を刺激すると言われます。

非認知能力としては、創造力や思考力などが鍛えられるでしょう。

選ぶポイントは以下です。

|

|---|

おままごと道具、おままごとキッチン

「家庭で子どもの非認知能力を育てる8つの方法」として、「ごっこ遊び」と「料理」を挙げましたが、そのためのおもちゃとしておままごと道具やおままごとキッチンを用意するのもいいでしょう。

おままごとは、大人のやりとりや生活場面を観察する観察力や、「こんなふうにしていたな」と思い出して真似する記憶力、想像力などが必要な遊びです。

また、お友だちと一緒に遊ぶことで、協調性やコミュニケーション能力、社会性も育まれます。

おもちゃの選び方は、以下をポイントにしてください。

|

|---|

音の出るおもちゃ

楽器のおもちゃや、触ったり動かしたりすると音が出るおもちゃも、五感や好奇心が刺激され、非認知能力を伸ばします。

選ぶポイントは以下の通りです。

|

|---|

キッズテント、プレイハウス

意外なところでは、キッズテントやプレイハウスも非認知能力の発達に一役買います。

というのも、非認知能力を伸ばすには、子どもが遊びや活動に集中できる環境、場所が必要だからです。

そこにこもってごっこ遊びをしたり、自由におもちゃを組み合わせて遊んだりすることで、創造力や集中力、思考力などがより養われるでしょう。

選ぶ際には、以下のポイントに留意してください。

|

|---|

子どもの非認知能力を育てるために親がすべきこと・してはいけないこと

※写真はイメージ(gettyimages/imtmphoto)

ここまで、子どもの非認知能力を伸ばす方法について説明してきました。

が、それはもちろん子どもだけでできることではありません。

親御さんの理解と助けが必要です。

では、親は何をすればいいのでしょうか? 反対に、してはいけないことはあるでしょうか?

ここでは親の取り組みや姿勢について考えてみましょう。

遊びの中で非認知能力を育むようにする

まず、「非認知能力を育むために何かをする」という姿勢より、「遊びの中に、非認知能力が伸びる要素を取り入れる」と考えるといいでしょう。

「家庭で子どもの非認知能力を育てる8つの方法」で挙げた遊びや「子どもの非認知能力を伸ばす玩具〇種と選び方のポイント」で紹介したおもちゃなどは、普段から遊んでいるご家庭も多いはずです。

その日常の遊びの中で、非認知能力を伸ばすことを意識してみましょう。

たとえば、子どもが想像力豊かに遊べるよう、同じおもちゃでも遊び方が決まっていないもの、自由度の高いものを選ぶのもひとつの方法です。

一方で、うまく遊べないときなどは、「これは何に見えるかな?」「どんなものが作りたい?」など問いかけをして、子どもが自分で動けるように促す必要があるかもしれません。

ただ、口出しをしすぎると、子どもは親の言うとおりに動くようになってしまい、本人の能力は伸びにくくなってしまいますので注意してください。

子どもの好きなこと、好奇心を大切にする

また、子どもが遊ぶ際には、本人が「やりたい」と思うことをさせましょう。

ときには、「お絵描きばっかりしているけれど、外遊びもさせないと非認知能力が偏ってしまうのでは……」と心配になるかもしれません。

ですが、そこで親が無理やり外に連れ出してしまうと、子どもは意欲的に取り組めず、親が期待したようには非認知能力が刺激されない恐れがあります。

それよりも、まずは子どもが好きなこと、興味を持っていること、やりたがることをさせましょう。

非認知能力は、「この遊びではこの能力だけが伸びる」と限定されるものではありません。

ひとつの遊びの中で、さまざまな能力が刺激され、多角的に伸びていくものです。

お絵描きだけをしていても、その中で外遊びと同様の能力が育っている可能性もあるのです。

親は、子どもに「この遊びをしなさい」と押し付けず、まずは本人の興味を優先してください。

子どもの自発性を尊重する

前項とも関連しますが、非認知能力の発達には「子どもの自発性」が重要です。

子ども自身がやりたいことに取り組み、自分で考えたり判断したり挑戦したりする中で、さまざまな非認知能力が育まれていきます。

そのため、遊びや日常生活の中では、できるだけ子ども自身に「どうするか」を決めさせるようにしましょう。

親としては、「こっちのほうがいいんじゃない?」などと誘導したくなるかもしれません。

ただ、親が口を出しすぎると、子どもが委縮してしまい、自尊心が損なわれるなどの弊害が生じる恐れもあります。

もちろん、危険なことやいけないことであれば注意が必要ですが、そうでない限りは子どもの自発性を尊重してください。

その上で、子どもが困ったときや迷ったときに、「こういうのやこういうのはどう?」などと自然にサポートしてあげるといいでしょう。

人とのかかわりを持たせる

前述したように、非認知能力は「社会情動的スキル」とも呼ばれ、「社会性」が大きな意味を持っています。

お友だちや周囲の大人など、人とかかわる中で育まれる能力が多くあるのです。

そのためにも、子どもにはさまざまな人と接する機会を持たせましょう。

お友だちと一緒に遊ぶ時間を持つのはもちろん、兄弟で遊ぶ時間、家族で一緒に行動する時間なども大切です。

特別なことをしなくても、生活の中で「弟妹の相手をする」「パパママのお手伝いをする」といったことでもいいのです。

協調性、思いやり、コミュニケーション能力などが育まれます。

子どもの失敗や他の子との違いを認める

ただ、このように子どもの自発性や興味に任せていると、かならず何か失敗したり、できないことがあったりするでしょう。

そのときに、親としては「だから言ったでしょう」「どうしてできないの」と怒ったり、次は失敗しないように「こうすれば?」などと口出ししたりしがちです。

しかし、それでは子どもの自尊心が傷つき、委縮してしまって非認知能力が伸ばせない恐れがあります。

そうならないために、親は子どもの失敗を認めてあげましょう。

たとえば、「失敗したけどがんばったね」「次はどうすれば失敗しないと思う?」など、励ましたり挑戦を後押ししたりするのもいいでしょう。

また、兄弟やお友だちができることをできなかった場合、「〇〇ちゃんはできたのに、どうしてできないの?」と比較して責めてしまいがちですが、それもやめてください。

子どもの自己肯定感が低下し、何かに取り組む意欲が削がれてしまうかもしれません。

親としては、「子どもは失敗するもの」「子どもはそれぞれに発達のペースが異なるもの」と心得て、それでもやりたいことを見つけて挑戦できるよう、応援やサポートをしてあげてください。

まとめ

非認知能力とはどんなものか、どのようにすれば伸ばせるのかを考えてきました。

端的に言えば、遊びや日常生活の中で、子どもの興味を育て自発性を尊重すること、多くの人と接する機会を作ること、そして親はできるだけ手や口を出さずに、励まし、サポートすることが大切です。

「それなら今でもやっている」という親御さんも多いかと思いますが、その場合も「非認知能力を伸ばすため」ということをより意識して、見守ってあげてください。

監修:中山 芳一

Profile

中山 芳一

岡山大学 教育推進機構 准教授、All HEROs合同会社 代表、日本放課後学会 代表などを務める。大学を卒業して約9年間、学童保育現場に従事。その後、教育方法学を専門として、乳幼児保育から小中高の学校教育まで、様々な現場と連携した実践研究を進めている。大学では学生たちのキャリア教育を担当。10年ほど前から、全国各地で非認知能力の育成を中心とした教育や子育ての在り方を提唱している。主な著書には、『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』(2018年、東京書籍)、『「やってはいけない」子育て―非認知能力を育む6歳からの接し方』(2023年、日本能率協会マネジメントセンター)など多数。

この記事を読んだあなたにおススメ

記事情報が参照できません

記事情報が参照できません