朝食のイライラに終止符!保育園のプロが教える「食育」の基本と、子どもの好き嫌いをなくす声かけ術

Profile

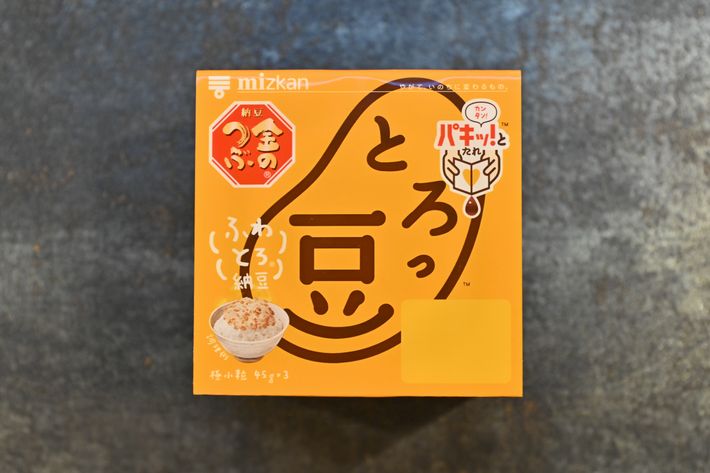

「朝は時間がないのになかなか食べてくれない」「栄養バランスを考えたいけれど、メニューがマンネリ化してしまう」。多くの保護者にとって朝は時間とのたたかいであり、さまざまな葛藤があるようです。本記事では、ミツカンの『とろっ豆』を持って認可保育所の「高円寺りとるぱんぷきんず」の3歳児クラスに潜入し、子どもたちの食育レポートの様子を取材しました。保育士が実践する「魔法の声かけ」と、その効果を最大限に引き出すための「食育」の基本を、具体的なハウツー形式でお届けします。

お話を聞いた保育士の先生

プロが教える「食への興味」を促す声かけとは

子どもがなかなか朝ごはんを食べない背景には、「眠い」「食が細い」「好き嫌いが多い」といった理由に加え、「そもそも食への興味が薄い」ということも考えられます。では、そもそも食へ興味を持ってもらうために、保護者はどのようなことができるでしょうか。

「自分でやってみる」ことって、効果的ですよね。ご家庭でも、ほんの少しでもいいので一緒に野菜を切ってみるなど、食事の準備に関わることで食べることへの意欲は変わると思います。

また、子どもは保護者や周りの人に認めてもらうことが大好きです。食べ物に少しでも興味を持っている様子があれば「いま、おいしそうって思った?」と、言葉にして伝えてあげましょう。ほんの一口でも食べられたら「ひとくち食べたね!すごい!がんばって食べたんだね!」と褒めて、認めてあげることが重要です。

とにかく一口だけでも食べてもらえたら、次につながる発見があります。そのときは完食できなかったとしても、次は味付けや形を変えてみたり、他の食材と混ぜてみたりと、工夫のヒントが得られるので、子どものリアクションを見逃さないようにしています。

【即実践!】今日からできる魔法の「声かけ」

子どもが食事を取りたがらないときのとっておきの声かけを先生たちに教えてもらいました。

【シチュエーション1】 食卓につきたがらない時

「あれ、ちょっといい匂いしない?」と五感を使って誘ってみたり、「今から一緒に食べてみようか!」と、「一緒」を強調する声かけをしてみたりすることが効果的です。

一方で、無理強いするような声かけは逆効果になります。食卓につきたがらない場合、今は他のことに意識がいっているということかもしれません。時間がないのは承知の上ですが、今やっていることを一旦やらせてあげて、子どもの気持ちを満たす。それが終わったら「じゃあ食べてみようか」とあらためて誘ってみるのが結果的に最も効果が得られると思います。

【シチュエーション2】子どもが苦手なメニューのとき

園でもよくやっているのが、食べないという選択肢をそもそもいれずに食べることを前提として「これとこれだったら、どっちが食べられそう?」と量を選んでもらう方法です。たいていの場合は少ないほうを選びますが、その少ない量でも食べることができたら「食べられたね!」とたくさん褒め、達成感を味わってもらうようにしています。

一方で、大人がすぐに諦めてしまうのは避けたいところです。忙しくて時間をかけられない事情はあると思いますが、簡単に諦めてしまう姿を見せてしまうと、子どもが「別に食べなくてもいいんだ」と思ってしまうことにつながりかねません。

【シチュエーション3】遊び食べをしているとき

園では、遊び食べが始まったら「今はごはんを食べる時間だけど、どうしよっか。遊びたいんだったらごはんはおしまいにしようか? それともまだ食べる?」と、二択にして選んでもらうようにしています。

食べないのであれば、無理強いしてもきっと食べないと思うので。主体的に選んでもらうことが大事だと思います。

【シチュエーション4】食べ物をこぼしてしまったとき

食べ物をこぼしてしまうのは、仕方がないことです。こぼしたことに焦点を当てるのではなく、「じゃあどうしたらよいのか」がわかるように伝えるのがポイントです。園でも「こぼし紙で取ってごらん」などと声をかけるようにしています。

わざとこぼしているわけではないので、こぼしちゃった子がイヤな気持ちにならないようにしたいですね。

【リアルレポ-ト】3歳児クラスの子どもたちが『とろっ豆』にチャレンジ!

認可保育所の「高円寺りとるぱんぷきんず」の3歳児クラスの子どもたちが『とろっ豆』を自分で作るところから食べるところまでの初めてのチャレンジに密着しました。

※本記事の撮影は2025年10月に実施されたため、記事・動画内で紹介されている「期間限定!ハロウィンパッケージ」は撮影時点での商品となり、現在は販売終了しております。

まずは『とろっ豆』パッケージの塗り絵に挑戦。

子どもたち「納豆はどんな匂いかな?」

関口先生「お家では納豆をよく食べてるかなー?」

まずは先生のお手本を見てみましょう。「パキッ!」。

バリエーション豊富なパッケージだから自主性を発揮して『自分で』選べます。

食べるのが楽しみな様子の子どもたち。

うまくできるかドキドキするけど、やってみよう!

上手にパキッ!とできたね!

納豆、おいしいね!

「とろっ豆」が子どもたちに選ばれる4つの理由

「とろっ豆」が選ばれる4つの理由:

- 「パキッ!とたれ」で子どもの「自分でやりたい」を応援する

- 納豆のたれ袋・フィルムがないので手間も要らず汚れにくい

- ごはんに合う「ふわとろ」食感(まろやかなたれ・やわらかい豆・ふわふわの糸引き)

- パッケージバリエーションが豊富で子どもも楽しい

うちには4歳と1歳の子がいて、下の子は納豆が大好きです。毎朝、上の子が『とろっ豆』をパキッ!としてかき混ぜるところまでやってくれるので、下の子はそれをご機嫌に食べています。健康によくて、子どもが積極的に食べてくれる納豆があるのは本当にありがたいです。『とろっ豆』は、パッケージがかわいいことも、子どもの気持ちを高めるポイントのひとつになっていると感じます。

今日の体験を見ていて、『とろっ豆』は糸が切れやすいのも子どもたちが気に入るポイントだと思いました。今の子どもたちは感触に敏感で、手や口が汚れるのがイヤな子が多いので……。

また、私が「パキッ!とたれ」を割るお手本を見せるときに、子どもたちの表情がものすごく集中していて。想像以上に興味津々でした。パキッ!という音も気持ちいいし、タレが「とろっ」と垂れていく様子も、私たち大人が考える以上に面白いのかもしれません。

「とろっ豆」で楽しい一日の始まりを

朝食のイライラ解消には、食への興味を促す「声かけ」と「体験」が重要です。子どもの好奇心を刺激しつつ、「自分で選ぶ・やってみる」能動的な経験を積ませること。「ひとくち食べたね!すごい!」と褒めて達成感を与える魔法の声かけも効果的です。

ぜひ、「とろっ豆」の「パキッ!とたれ」を活用し、子どもが自分で朝食の準備ができる機会を作ってみてはいかがでしょうか。「自分でやりたい」意欲を応援することが、一日をきらきらの笑顔でスタートさせるきっかけとなるでしょう。

※「とろっ豆」「パキッ!とたれ」「ふわとろ」「金のつぶ」は、(株)Mizkan Holdingsの登録商標または商標です。

関連記事

食育カテゴリの記事

- [Sponsored] 株式会社 Mizkan

- [Sponsored] テーブルマーク株式会社

- [Sponsored] クラシエフーズ株式会社

まずは、食材に対しての興味をかき立てることから始めてみてはどうでしょうか。保育園では、「あ、ニンジンが入ってるね。ニンジンって、どうやって育つのかな?」など会話を楽しみ、その流れで「じゃあ食べてみよっか?」と誘ったりします。

もうひとつの方法は、自主性や自発性をうながすことです。当園の給食はビュッフェスタイルにしているのですが、その理由は自分が食べ切れる量を考えて、よそうためです(自分の体を知る)。食べられる量は子どもによって、また日によっても異なります。だからこそ、自分の感覚を大切にし、能動的に食べることが食への興味にもつながっていくと考えています。