こちらの記事も読まれています

親の経験はN=1でしかない。子どもの教育に何がベストか客観視が必要

現役医師でありながら医学部受験塾の塾長も務める勉強のプロであるドラゴン細井さんと、イタリアの難関ボッコーニ大学の現役生でもあり、海外大学受験支援も行う岸谷蘭丸さんの対談。進行は、2児の母でもあるタレントの鉢嶺杏奈さん。中編のトークテーマは、子どもに勉強を頑張ってもらうための家族の在り方とは。

夫にも子どもの勉強に関与させるためには

細井:ご主人が今からそういう発言をするのは、お子さんのためもあるけど、きっと鈴木さんに「しっかりやれよ」と言っていますよね。父親って無責任ですよね。でも、子どもの学力に影響するのは、9割がお母さんなんです。ほとんどのご家庭で、教育に触れ合う時間はお母さんのほうが圧倒的に長いですから。

鈴木さん:そうなんですね……。私もできることは頑張りますが、夫にも当事者意識を持って子どもと関わってほしいのですが、なにかよい方法はありますか?

細井:たとえば朝30分・夜30分・週末は1時間×2回などと時間を決めて、子どもの勉強を見てもらうことを習慣化したらよいと思います。時間がなかったら1日15分でもいいので、毎日子どもの勉強を見させること。多くの父親のだめなところは、いま子どもがなにをやっているかを把握していないこと。これが何よりもだめです。

テストの点数が悪くて怒るとしても、子どもがやっていることをちゃんと分かったうえで言ってくるのと、何も知らずに結果だけを見て怒ってくるのは全然違いますから。ちょっとでもいいから、刀を握らせることですね。

岸谷:説得力がありすぎます。ただ、時代が変わっているとはいえ、まだ男女の違いはありますよね。男の子が産まれたら、やはり稼げる男にしてあげるのが親の役目ですが、女の子はまた少し違うかもしれない。

岸谷蘭丸さん

細井:そうそう、女の子は難しくて、長期的な目線で育てないといけません。男の子は短期間に集中できる生物なので、あと伸びすることも多いのですが、女の子は中学受験にしても早めに始めるのが鉄則です。

教育には第三者を介入させるべき

鉢嶺:子どもの教育に対して、夫婦で意見が食い違ってしまうときのよい方法はありますか?

鉢嶺杏奈さん

細井:お互いが最大限の努力をしている場合は、意見が食い違ってもあまりケンカになりません。相手が怠けているのを見ていることで、「もっとできるのに」「もっと気配りしてよ」などといざこざが起こるんです。

あとは、心に余裕がなくなるくらいなら、高いお金を払ってでもシッターさんとか外注を使うことですね。仕事を頑張ってお金を稼いで、そっちに使うこと。もしお金がないなら、ご両親に手伝ってもらうとか、とにかく第三者を挟みましょう。夫婦がぎくしゃくして家庭が陰鬱な雰囲気だったら子どもはのびのび育ちませんから。

さっき申し上げたとおり、学歴と教育力は違います。大事なのは、母親の学歴ではなく、教育力。ご自身の学歴に自信がなくても、東大生を育てる教育力は努力次第で今からでも身につけられるので、頑張ってください。

あと、鈴木さんは3人のお子さんがいらっしゃるので、上の子が下の子を指導するように、うまく循環させていくとよいかもしれないですね。インプットとアウトプットのバランスをうまく調整して、きょうだいで繋げていけたらいいですね。

親自身の経験は全く関係ない

岸谷:お子さんにどうなって欲しいんですか?

間宮:私は中学受験で嫌な思い出しかないので、子どもにさせるかどうか考えると、難しいなと思います。私の地元は治安が悪く、公立中学校に親が入れたくなくて受験をしたのですが、みんなが遊んでいるなかで塾に行かないといけなかったり、夜遅くまで勉強したり、嫌な思い出しかなくて。

岸谷:中学受験に抵抗をなくすという意味では、いかにそれをやるのが当たり前とできるかだと思います。僕は周りもやっているのが当たり前だったので、自分もそれが当たり前だと思っていました。もちろん嫌なときはありましたが、辛くはなかったです。逆に、のびのび育てるというイメージがつかないのですが、やることありますか? やることを与えてあげたほうが楽しくないですか?

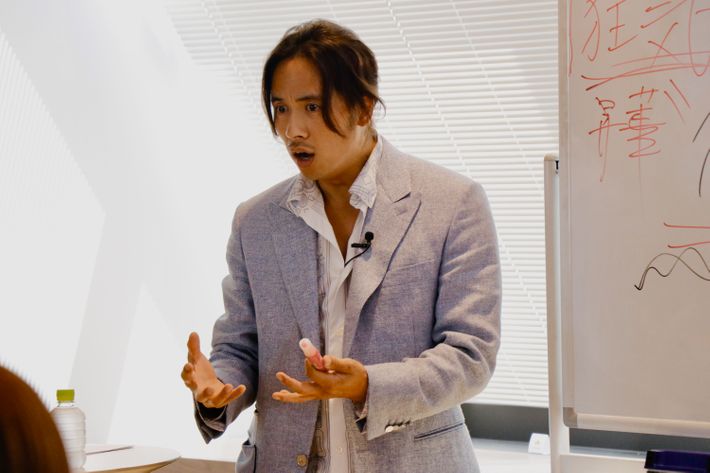

細井:間宮さんは、中学受験に対してマイナスイメージがあると思いますが、それはご両親の伝え方がよくなかった可能性がありますよね。地元の治安が悪くて「中学受験しないと、ああいう人になる」と言うのではなく「勉強したらこういう人になれるよ」とプラスに伝えるのがよいと思います。

ドラゴン細井さん

たとえばYouTuberで自分の好きなように発信していて裕福な生活をしている人は、勉強した結果そのポジションを確立したと伝えたい。何かを発信したときに、同じことを言っていても、中卒の人が言うのと東大出身の人が言うのとでは、刺さり方が全然違いますよね。そのヒストリーの重要性を子どもに伝える必要があるのかな。

普通に考えて、学歴はないよりもあったほうがいいに決まっています。世の中の上に立っている人は大体みんな高学歴ですよね。中卒でトップに立っている人はほぼいないわけで。一方で、自分が受験をして辛かったという経験は、N=1でしかないのですから。

幼少期こそ頑張る経験をさせるべき

鉢嶺:自分が経験した悲しかったことを、子どもに味わわせたくない気持ちはわかりますが、伝え方次第なんですね。

細井:そうです。要は、「自分が嫌だった」という主観ではなく、客観視をする必要がある。客観的に20年後に子どもたちが働くときに何が必要かを逆算しないと。僕らのときは英語やプログラミングはあまりやっている人はいなかったけど、今は必須ですよね。30年前の価値観を押し付けるのは違います。

間宮:納得しました。子どもにはやはり自分の力で稼げる人にしてあげたいです。職業は何でもいいですが、おふたりみたいに、自分で自由に道を切り開いていけるような。

細井:多分それは違っていて、僕らってめちゃくちゃ自由な人に見えて、実は親にすべて準備してもらった道を歩いているんです。自由だと思ったことは全くないけれど、親にとても感謝をしています。ガチガチにレールを敷いてもらって、学歴をつけたからこそ、医者のなかでも発言ができる立場になれた。医者でも下のほうの大学だと発言しても刺さらないですから。それくらい学歴社会なんです。

ドラゴン細井さん

岸谷:のびのび育った成功者って思いつかないです。幼少期にのびのびして、何もしていなかった子は、大人になってから伸び悩んでいると思いますよ。やりたいことができたときに、頑張り方がわからなかったり、インプットのやり方がわからない人も多いです。勉強って自分のなかに規則性をつくる作業だと思っていて。それを経験していないと、やりたいことがあっても叶えるまでの道筋を描けないんですよね。

人生で自由にできる期間って限られていて、どこかでぎゅっと頑張らないといけないときは必ずあるし、それは幼少期なんじゃないかなと。必ずしもそれが勉強である必要はないですが。たとえばアメリカ人は、小学生・中学生はのびのび遊ぶんですが、「自分で選択しなさい」「あなたは何をしたいの?」とずっと親から圧力をかけられているんです。だから、勉強がすべてではないですが、圧力はかけ続けないといけないのかなと思います。