こちらの記事も読まれています

【教育界のノーベル賞/正頭英和が語る】桃鉄やマイクラを教育につなげる方法

エデュテイメント(edutainment)とは、学び(education)と遊び(entertainment)を合わせた言葉。本記事では、エデュテイメントを推進する正頭英和先生に、子どもが学びを楽しめるように、親が知っておきたい考え方を教えてもらいました。桃太郎電鉄やマインクラフトを教育に活用する正頭先生のワクワクするような教育法とは。

子どもがゲームばかりをしていると、親は「ゲームはそろそろやめなさい」「少しは勉強したら?」などと、つい否定的な言葉をかけてしまうことがあるでしょう。しかし、勉強や読書はいくらしてもよいのに、それがゲームだと悪いことのように捉えてしまうのはなぜでしょうか。

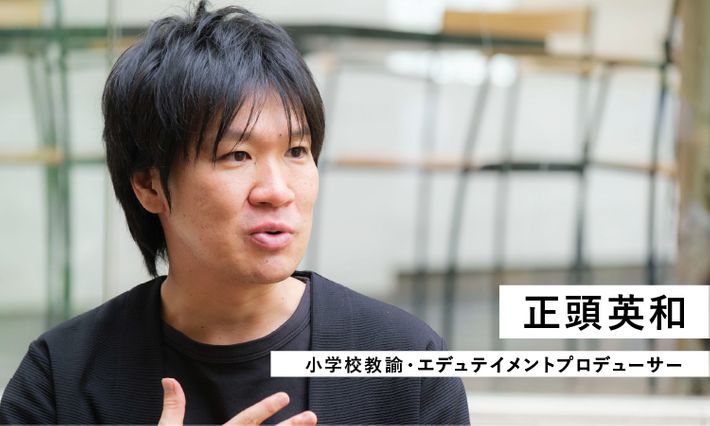

教育界のノーベル賞と呼ばれるグローバル・ティーチャー賞のトップ10に選出された経歴を持つ小学校教諭の正頭英和先生は、「子どもがやっているゲームは、具体的に何の力が身につくことなのかを意識して見てみるとよい」と話します。

正頭先生は、学び(education)と遊び(entertainment)を融合した考えを表す、エデュテイメント(edutainment)を推進し、学校教育版の桃太郎電鉄の開発や、英語の授業でのマインクラフトの活用など、独自の教育法を行っています。

本記事では、「この世のすべては学びになる」と考える正頭先生に、エデュテイメントの価値や、ゲームとの付き合い方について話を聞きました。

小学校教諭。2019年、日本人の小学校教員として初めて「Global Teacher Prize(グローバル・ティーチャー賞)」トップ10に選出される。著書に『子どもの未来が変わる英語の教科書』(講談社)のほか、ポッドキャスト番組『正頭先生の「好きがミライを変える授業」』を配信。

遊びと学びの境界線を作っているのは大人だけ

ーー正頭先生がエデュテイメントを推進するのはなぜでしょうか?

正頭先生:学びの入り口のハードルを下げるためです。

昔と違い、将来のために勉強するというような「損得」で学ばせることが難しい時代になり、子どもたちは、楽しいか楽しくないかを判断基準に行動するようになりました。本来、学びは楽しいものですから、とてもいい傾向だとは思います。ただ、YouTubeに代表されるように、今の子どもたちの周りには「楽しいもの」がたくさんあります。

ーー楽しいものや刺激が強いもので溢れていますよね。

正頭先生:そうです。子どもたちは「楽しいもの」に困っていないので、何かしらの方法で学びへのハードルを下げないと、本来楽しいはずの勉強への意欲がなかなかあがりません。そこで、エデュテイメントを利用して、少しでも学びの入り口のハードルを下げてあげることが重要だと考えています。

※写真はイメージ(iStock.com/kokouu)

ーーエデュテイメントは、どのような分野・科目でも取り入れられるのでしょうか?

正頭先生:僕は、この世のすべては学びになると考えています。どんなことでも学びになりますし、エデュテイメントになりえると考えています。

ーーなるほど。エデュテイメントで楽しみながら学んだ子どもは、遊びの要素がないと学びを楽しめないようにはならないでしょうか?

正頭先生:先ほどお伝えしたとおり、エデュテイメントとは、あくまでも学びの入り口にすぎません。そこで「楽しいかも?」と思ってもらうことで、学び本来の楽しさの方向へと進んでいきます。そのような意味で、遊び要素がないと学びを楽しめないようになるとは考えていません。

もう少し踏み込んで言うと、遊びと学びの境界線を作りたがるのは大人だけだと僕は考えています。でも、遊びから学べることもたくさんあることを、大人は経験的に知っていますよね? 必要以上に遊びと学びを分ける必要はないと思います。

僕の大好きな言葉に「いつか遊びがものをいう」というものがあります。遊ぶことで「体験」が増えることに、価値を見出す必要があるかなと考えています。

家事やお手伝いは「体験」の宝庫

※写真はイメージ(iStock.com/visualspace)

ーー小学校教諭の正頭先生ですが、未就学児にエデュテイメントを行うとしたら、どのようなことをしますか?

正頭先生:未就学児であれば、何事も「やってみたい!」と自動的に思ってくれる子も多いので、無理にエデュテイメントで入り口を作る必要はないかもしれません。

エデュテイメントは入り口で、その先にある「体験」が重要だと、僕は考えています。そしてその「体験」は、日常生活の中にあふれています。たとえば、毎日やるお皿洗いや洗濯などの家事は、「体験」の宝庫だと言えるでしょう。

もしあまり興味を持たなかったり、やりたくないというお子さんの場合は、「お皿洗いで経験値をあげよう!」と点数制にしてみたり、手伝ったらステッカーを貼るなどして、努力を可視化してあげる方法などがあると思います。

ゲームだからNGではない

※写真はイメージ(iStock.com/takasuu)

ーー正頭先生が教材開発に携わった「桃太郎電鉄 教育版」は、具体的にどの科目のどのような内容が学べるのでしょうか?

正頭先生:具体的な科目は決めていませんし、学べる内容も仕掛け次第で無限大です。

開発段階ですごく意図したことがあり、それは「必要以上にフレームを作りすぎないこと」です。僕は、日本の先生方の教育力は高いということを、強く感じています。これは、グローバルティーチャー賞でドバイに行き、世界中の先生方と交流をして感じたことです。

桃鉄教育版の開発時によく言っていたことが、大根です。桃鉄教育版にあれやこれやとサービス(指導案や事例集など)を用意すると、それは調理されたブリ大根のようなもので、ユーザーである先生方は美味しいか不味いかの感想しか言わなくなります。

そうではなく、大根は大根のまま渡そう、ということを意識しました。大根のまま渡されると、美味しい・不味いの評価はなくなり、「どう調理しようか?」というように視点が主体的なものに変わります。事実、僕が考えていたよりもはるかにユニークで素晴らしい実践報告が、日本中の先生たちから集まってきています。

※写真はイメージ(iStock.com/recep-bg)

ーー桃鉄教育版を使ってどのように教育につなげるのかは、それぞれの先生次第なんですね。

少し話は変わりまして、正頭先生がご家庭で実践するとしたら、どんなゲームからどのような学びにつなげますか?教育につながるゲームの選び方、取り入れ方があれば教えてください。

正頭先生:任天堂スイッチなどのコンピューターゲームに限定すると、すべてのゲームが学びにつながるとは考えていません。

一般的にゲームで育つ力とは、①論理的思考力、②コミュニケーション力、③創造力、④領域固有の知識、⑤価値観の形成などがあると言われているので、「このゲームで育つ力とは、5つのうちのどれかに該当するかの?」ということを考えながら判別されるといいかもしれません。

ゲームだからよい、ゲームだから悪い、というように大きな括りで判断することはNGで、ゲームの中身にグッと踏み込んで、それぞれ判断していくことが大事だと思います。

たとえば桃鉄は、④の領域固有の知識(地理や経済など)を伸ばしてくれるゲームですし、マインクラフトは①論理的思考力や③創造力を伸ばしてくれるゲームです。僕だったら、この2つはとりあえずやらせてみると思います。

※写真はイメージ(iStock.com/Complexio)

子どもにたくさんの「つまみ食い」をさせ、興味・関心を引き出す

ーー家庭でゲームをさせるときに、設けたほうがよいルールや気を付けるべきことはありますか?

正頭先生:ゲームのデメリットは、視力が悪くなることや、姿勢が悪くなることなど、身体的な部分が大きかったりします。なので、時間を決めることや、正しい姿勢でやることなどが約束されているとよいと思います。

また、リビングでしかやってはいけないなど、ゲームをする場所を決めておくこともよいと思います。生活の中にルーティンとして入れてしまう方法もどうでしょうか? 夕食⇒ゲーム⇒お風呂⇒宿題⇒歯磨き、など大体の時間で決めておくと、生活にメリハリが出るかもしれませんね。

ーータブレットで学習をさせるには、どのような内容がよいのでしょうか?

正頭先生:Amazonなどのタブレットには、子どもが夢中になれるコンテンツがたくさんあります。また、有害なサイトやアプリなどが入っていない設計なので、子どもに任せてしまっても安心・安全に活用できることが魅力的だと思っています。

大事なことは、とにかく子どもにたくさんのコンテンツを「つまみ食い」をさせることだと思います。いろいろとやらせみて、子どもの興味・関心がどこにあるのかをしっかりと見極めることが大事です。

タブレットで学習することは、僕たちが子どものころにはなかった学習方法です。ですから、親御さんも、まずはお子さんといっしょにやってみましょう。教わったように、教えない。これが基本的な考え方になると思っています。

保護者と子どもの熱量は比例する?

※写真はイメージ(iStock.com/recep-bg)

ーーひとつのテーマに対しきょうだい間でも興味を持ったり持たなかったり、反応は違うと思います。学校ではもっと大人数で授業を進める必要があると思いますが、興味がある子とない子が共存しているときに、どのように対応されていますか?

正頭先生:子どもは意外と、熱量に反応します。最初は興味がなくても、隣の子が熱量高く取り組んでいたら、「ちょっとやってみようかな・・・」と取り組み始める子は少なくありません。ですので、まずは熱量の高い子の近くに座らせるということを意識しています。それはきょうだいでも同じかなと思います。

また、親子関係でも同じことが言えて、親が熱量高く取り組んでいることに、子どもも興味・関心を持ちやすいです。逆に、子どもは熱量が高くても保護者の熱量が低かったら、子どもの熱量も下がってしまうこともあります。子どもと同じ熱量か、それより少し高い熱量で物事に興味・関心を持つことが、保護者にとっても重要だと考えています。

ーー子どもの興味の対象はどんどん移り変わるものですが、いち早く興味の種に気づくポイントはありますか?

※写真はイメージ(iStock.com/kohei_hara)

正頭先生:ベタな答えになってしまいますが、日々のコミュニケーションしかないと思っています。家事などで忙しい時間帯もあるとは思いますが、いっしょにお風呂に入ったり、ごはんを食べたりしながら、お子さんが何に興味を持っているのかを見出していく必要はあると思います。

また、Amazonのタブレットは、子どもがどのアプリをどのくらいやっているかなどが可視化されているので、そのようなデジタルデータを使って判別していくのも方法だと思います。

個々の「得意」が世の中を変える

ーー最後に正頭先生のお考えを聞いてみたいです。子どもの苦手なことを克服すること、得意を伸ばすことのどちらを重視したらよいと考えますか?

正頭先生:これは、得意なことを伸ばす、の一択です。

世の中を変えた人はみんな「得意」で世界を変えてきました。苦手を克服することは重要かもしれませんが、その力でだれかを助けたり、世界を変えたりすることはほとんどないと思っています。苦手はテクノロジーでカバーできる時代です。

ある民族のことわざで、こんなものがあります。「優れるな、異なれ」。これは今の時代にぴったりな言葉ではないでしょうか。得意を追求すると、人と異なっているように感じることもたくさんあるかもしれません。しかし、それこそが子どもにとって、一生役に立つ力になるのかなと思っています。

<ポッドキャスト番組 紹介文>

正頭先生の「好きがミライを変える授業」

https://lit.link/shotopodcast

教育界のノーベル賞“グローバル・ティーチャー賞”トップ10を受賞した正頭英和による、子育てや教育に関するリアルなお悩みを掘り下げていくトーク番組。デジタルとの共存の仕方、子どもたちの興味やニーズ、またそれらの今後の成長に悩む保護者に向け、現代の教育・子育てにおける考え方を知ることができる“場”を目指している。現役の小学校教師だからこそわかる子どもとの向き合い方、教育のHow Toなど、毎週木曜に「今」気になるテーマをお届け。