こちらの記事も読まれています

なりたかったママになれる。子どもにかけることで、親も満たされる言葉とは

KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する話題の最新書籍。今回は、『私が子どもだった頃、親にかけてほしかった言葉』(SBクリエイティブ)。自身が5児の母、かつ子育てコミュニケーターとして、今まで4,000組以上の親子と接してきた著者は、子どもが本当にほしいと求めている言葉は、子どもだった頃の自分が親にかけてほしかった言葉だと言います。日々の中にある子どもにかけたい言葉、自分自身にかけたい言葉を綴った一冊から、抜粋して紹介します。

ショックな言葉ほど本音が隠れている

子どもがおしゃべりできるような年齢になると、全てのことを言葉にできていると錯覚してしまいがちです。ですが、私たち大人でも相手や状況に応じて本音が言えなかったり、うまく言葉にできないことがあります。子どもならなおさら、不安な気持ちや恥ずかしい気持ち、寂しい気持ちの扱い方がわからず、「ママ、嫌い!」「ママ、あっち行って!」そんな言葉で表現してしまうことがあるでしょう。

子どもは往々にして、自分の思いとは反対の言葉を口にすることで、自分でも自覚しきれない「本当の気持ち」をわかってもらおうとします。親がショックを受ける言葉ほど、そこには本当の気持ちが隠れているのです。でも、そんな本心ではない言葉を言ってしまう相手こそ「信頼できる人」「安心できる人」だったりしますよね。苦手な上司に対して「あっち行って!」なんて口が裂けても言えませんから。

ショックな言葉をぶつけられたときにこそ、その元にある思いに気付けるとき。でも、親だって人間。「本当は、伝えたいことがあるんだよね」と、子どもの気持ちを思いやることは簡単ではありません。だから、この言葉をかけてほしいのは、あなた自身です。悲しみや心配、孤独感で気持ちが高ぶるとき、思ってもない言葉で大切な人を傷つけてしまいそうになるときこそ「本当は伝えたいことがあるんだよね」と自分に言葉をかけてください。

もし、あなたの思い出の中に、あなたの大好きな人の心無い言葉で傷ついた場面があるのなら、それもきっとその人の本心ではなかったはず。傷ついた言葉がまだあなたの中で聞こえてくるなら「本当に渡したかった言葉は別にあったのだ」と、胸をきゅっと締め付ける言葉はそのまま受け取らなくていいこと、持ったままでいなくてもいいものだと知っておいてくださいね。

赤ちゃん返りは成長するためのエネルギー補給

子どもが自分でできることを「ママ、やって」と甘えてくるとき、親は「もうひとりでできるでしょ」と、子どもが自分でやらないことを問題にしてしまうときがあります。親からすると、子どもができることを手伝うことは、甘やかしになるんじゃないか、しつけができていないと周りから冷たい目で見られるんじゃないか、と感じてしまうこともあります。

しかし、赤ちゃん返りをしているようにも見える甘えは、成長の階段の途中にある踊り場のようなもの。子どもは踊り場で愛されていること、守られていることを感じてエネルギーが補給できると、おのずとまた次の階段を上っていきます。ずっと階段を上り続けるのはしんどいですよね。時には手を借りて、時には心を預けて、甘えることも必要です。

入園入学前後。新学期。弟や妹が生まれたとき。引っ越したとき。何かに向けて頑張っているとき。そうしたときに「ママ、やって!」の数が増えるかもしれません。それを小さな子どもの頃のあなたは知っているはず。

ご飯を食べさせてもらうことで、受け取りたかったもの。眠るまでそばにいてもらうことで、受け取りたかったもの。子どもの力を奪うと恐れないで。成長できないと焦らないで。あなただから、子どもに与えられるものがそこにあるから。

「怒り」は二次感情。怒りの前には別の感情がある

多くのお母さんが、「怒るのは、良くないこと」という認識があるのは、それを子育ての知識として持っているからだけではなく、大好きなお母さんに怒られたら、子どもはどんな気持ちになるのか、幼い頃の自分が知っているから。

でも怒りは感情のひとつで、怒りがこみ上げるのはごく自然なこと。それを無理に抑え込んでも、その感情は行き場をなくして溜まっていく一方です。だからと言って、怒りをそのままぶつけたり、ぶつけられたりするのも、決して好ましいコミュニケーションではありませんよね。

実は「怒り」は二次感情。怒りの前には、悲しみや不安、苦しさ、後悔、恐怖などの一次感情があり、怒りに到達するまでにはそれなりの理由があります。だけど私たちは自分が怒っているときでさえ、その一次感情に気付いていないことが多いのです。自分の中の感情を知ろうともせずに、「今、この怒っている瞬間」しか見ることができなかったりします。

「怒ったらダメ」と、自分を見張り続けるより、「怒ってもいいんだよ。気持ちが落ち着いてから、どうして怒っていたのか、理由を考えよう」と、自分に言葉をかけてあげましょう。許された怒りは、時間とともにだんだん小さくなり、「それまで」を照らせるようになっていきます。「本当は、あのとき悲しかった」「ずっと寂しかった」……。どうして怒っていたのか、そこには気付かぬままでいた本当の思いがあるはず。

子どもの心に寄り添う唯一の言葉

子どもが癇癪を起こすとき、そこには子どもなりの理由があります。自分の中の欲求が満たされず、静かに爪噛みや指しゃぶりをする子もいれば、大きな声で泣きわめきダイナミックに表現する子もいます。問題は、そうした個性の違いを「良い子」「わがままな子」などと大人が決めつけてしまうことです。

子どもが癇癪を起こしたときは、自分の中にある過去の経験も知識も情報も全て脇に置いて、まっさらな気持ちで待ってあげましょう。抱きしめたり、背中を撫でてあげたりして、身体に触れましょう。癇癪を起こしているときは、どんな声をかけても子どもの心には届きません。言葉が届かないときに、心に寄り添える唯一の言葉が「よし、よし」です。その子の思いを認め、感情に共感してあげられる言葉です。

もし、あなたから自然とこの言葉が出るのなら、それはどこかで受け取ったことがあるから。「よし、よし」と待ってもらっているうちに、子どもはだんだんと落ち着いてきます。自分の身体から溢れた感情が、だんだんと自分の「心のお家」に戻っていきます。満足するまで泣いた子は、顔がとてもスッキリしています。

子どもが大きな声で泣いたり、ひっくり返って抵抗することも、決してマイナスな行動ではないと知っているだけで、親である自分の心が戻ってきませんか。知識や情報は、間違いを探すためではなく、守り育むために使っていきましょう。

正義感は心の逃げ道をなくしてしまう

子どもがウソをつくときも、大人がウソをつくときも、そこには「不安」があります。不安な未来から逃げようとウソをつくのです。子どものウソに気付いたときは、子どもがそのとき抱えている「不安」に目を向けると、一概に「ウソはダメ」と否定することがなくなります。

誠実に人と関わることは、人間関係を育むうえで大事なことですが、「ウソはダメ」と否定するばかりでは、またウソを重ねることがあります。話し方や聞き方によってつくられるその場の雰囲気から、「この人には本当のことを話しても大丈夫」と安心できたとき本当のことを話します。「ウソをついたら絶対にダメ」という厳しい目より、「あなたの味方だよ」という温かいまなざしが、やがてウソをつかなくてもすむ環境をつくります。

子どもがウソをつくことに許せない気持ちが残っているときには、「逃げ道を持ってもいいよ」とあなた自身を許してあげてください。正義感が強く正直者でいることは素晴らしいけれど、同時に裁判官のようにすべてをジャッジしてしまいがち。「良い・悪い」「正解・不正解」などの2つ視点だけでは、心が窮屈になってしまいます。

心の逃げ道とは、3つ目の視点を持つこと。さらに4つ、5つと視点の数を増やすことができたら、視野はぐんと広がります。視野の広さは、そのまま心の広さにもつながります。

子どもの元気がないときこそ、いつも通りのお母さんで

子どもの元気がないとき、表情や声、態度、雰囲気から「あれ、いつもと違う」とお母さんは気が付きます。でも、「何かあった?」と聞いてみても、「別に……」と聞いてほしくなさそうにするときもありますよね。子どもにだって知られたくないことはありますから。大事なのは、子どものすべてを知ることでも、子どもの悩みを解決してあげることでもありません。

必要なのは、子どもが本当に困ったときに「聞いて」と話せる空気、助けてほしいときに「助けて」と弱音を吐ける空気をつくること。そして、元気じゃなくてもありのままの自分でいられるお家という居場所をつくること。子どもが元気がないときこそ、変に気を使いすぎたり心配しすぎたりせず、いつもと変わらないお母さんでいましょう。

子どもが元気がない理由がなんとなく分かることもあるかもしれませんが、言葉にしなくても寄り添ってあげることができます。いつもと変わらぬ食卓のおかずをその子の好物にしたり、背中や足をマッサージしてあげたり。特に食事は心の交流の時間。そこに言葉がなくても、ほかほかのご飯に涙が溢れ出すくらい心が緩まることもあります。

「元気を出して」という言葉がいらないのは、あなたも同じ。元気が出ないときは、元気を出そうとするのではなくて、食べたいものを用意したり、早めに身体を休めたり、家族に甘えて、本音で素顔のあなたを大切にしてくださいね。

子どもの期待を受け取ろう

お母さんたちに「子どもの頃、お母さんに言われた言葉で悲しかったことはありますか?」と聞くと、「習い事をやめたいのに、ダメと言われたこと」という回答が多くあがります。大人は経験があるから、長い目で見たら続けさせたほうが子どものためになると思い、やめさせない選択をしがちです。

子どもだった自分が習い事をやめたいと言ったときの気持ちを思い出してみると、やめさせてもらえることよりも、もっとがんばれと励まされることよりも、「その気持ち、お母さんもわかるよ」というその一言がほしかったのではないでしょうか。ただお母さんに味方でいてほしかった。「無理に続けなくてもいいんだよ」「嫌ならやめていいんだよ」と、気持ちに寄り添ってもらって、安心したかったはず。

「そのままの自分の気持ちを認めてほしい」という子どもの思いと、続けるのもやめるのも「自分で決めることを許してほしい」という親への期待がそこにはあります。親も子どもに期待するけど、子どもも親に期待するのです。私たち親は、自分の期待を子どもに渡そうとするのに、子どもが親に何を期待しているのかは受け取ろうとはしません。あなたも子どもの頃、お父さんお母さんに期待していたことがあったはず。

子どもに親の夢を託すのではなく、子どもがいつか出会う夢を応援できるように、大人になった私たちも自分の本音を知っていることが肝要です。「私はどうしたいか」「私はどうなりたいか」「どんな人生を送りたいか」。まずは自分自身の人生に夢中になりましょう。子どもの頃、あなたがお父さんお母さんに期待していたことを、まずは自分で叶えていきましょう。

心が動いた瞬間を味わってみよう

昨今、育児書や自己啓発本には「ありのままの子どもを愛しましょう」「そのままの自分を受け入れましょう」といった言葉がよく見られます。「自分らしさ」って大切なのはわかるのですが、考えれば考えるほど見えなくなったりすることも。だから、「自分らしさってなんだろう」と考える時間を持つよりも、忙しいあなたには大事にしてほしい瞬間があります。

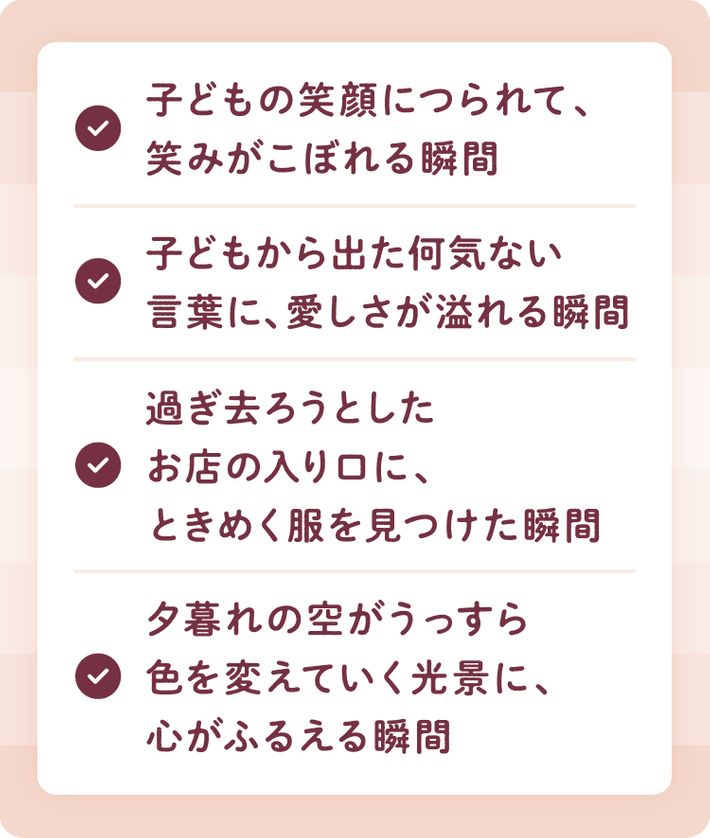

「あなたらしさ」は、あなたの心が動く「瞬間」にあります。そのときを掴まえないと、「らしさ」はどこかに逃げ出してしまいそう。忙しい毎日だからこそ、そんなハッと心奪われる瞬間、その瞬間の自分を、受け流さずにしっかり味わってください。その瞬間が大事なのだと感じる自分が「私らしさ」。

いつか誰かに言われた「あなたって、こんな子ね」というセリフで自分らしさを決める必要はありません。あなたのことを、本当にわかってあげられるのは、あなただから。