こちらの記事も読まれています

育児休業給付金支給申請書の記入例を解説。初回と2回目以降の書き方

育休取得と延長にあたって給付金の申請を

育休取得の際に欠かせない育児休業給付金支給申請書。初回と2回目以降、延長する場合の書き方や、いつまでに申請するのかなど気になる方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、育児休業給付金支給申請書の書き方を、記入例を交えて詳しくご紹介。2回目以降はどのように記載するか、鉛筆で書いてもよいのか、印鑑を忘れた場合はどうすればよいのか、再発行はできるのか、振り込まれるタイミングなどについても解説します。

※この記事の内容は、2025年9月29日に更新されたものです。

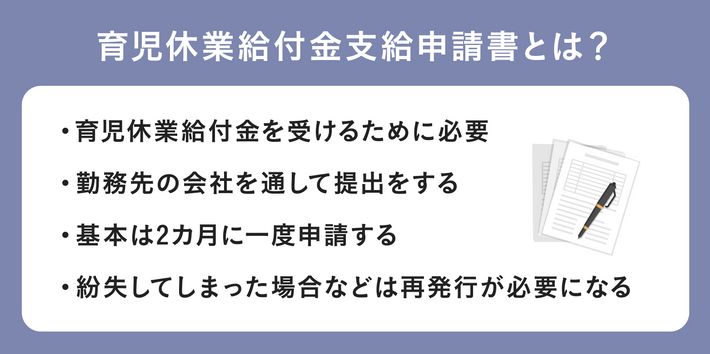

育児休業給付金支給申請書とは?

育児休業給付金支給申請書はどのような書類なのでしょうか。いつ申請するのかや提出先などを説明します。

育児休業給付金を受けるために必要

育児休業給付金支給申請書は育児休業期間中にもらえる給付金が支給されるために必要な書類です。育児休業給付金支給申請書はハローワークのホームページなどから申請書様式のダウンロードができ、ウェブ上からでも申請ができるようです。

勤務先の会社を通して提出をする

基本的に育児休業給付金支給申請書は自身が勤めている勤務先の会社から、会社を管轄するハローワークに提出してもらいます。育休取得をした場合は、原則として会社が手続きを行いますが、本人が希望すれば本人自ら育児休業給付金支給申請書の提出を行うこともできます。

基本は2カ月に一度申請する

勤務先の会社からハローワークに育児休業給付金申請書などを提出してもらい手続きを済ませた後、2回目以降も同様に勤務先を通して2カ月に1回、支給の申請をする必要があるようです。

希望によっては1カ月に1回、支給の申請を行うこともできるようです。その場合は勤務先に理由などを伝えて、育児休業給付金支給申請書の手続きをしてもらうとよいかもしれません。

再発行してもらう場合は

育児休業給付金支給申請書を紛失してしまった場合などは再発行が必要になります。

勤務先を管轄しているハローワークに直接問い合わせてみるとよいかもしれません。また、育児休業給付金支給申請書の用紙がなくてもウェブ上からでも申請ができるようです。

育児休業給付金支給申請書の書き方

iStock.com/itakayuki

育児休業給付金支給申請書を自身で作成する場合に、どのような書き方をしたらよいのか迷う方もいるかもしれません。

また、育児休業給付金支給申請書は初回申請と2回目以降の申請とでは、申請書の書式が異なります。それぞれの書き方と記入例を説明します。

初回の記入例

「(初回)育児休業給付金申請書」の書式の項目番号にしたがって情報を記載しましょう。育児休業給付金支給申請書の記載方法についての注意点は、申請書の「申請書様式(第2面)」に記載されているので読んでおくとよいでしょう。

育児休業給付金支給申請書の各項目についての詳しい記入については、厚生労働省の資料に掲載されている記入例を確認して参照しましょう。

2回目以降の記入例

2回目以降の申請に使用する育児休業給付金支給申請書の書式は、住所などの記入が省略されるなど、初回と比べて記入する情報が少なくなります。なお裏面にも記載欄があるので見落とさないようにしましょう。

2回目以降の記入についても、厚生労働省の資料に掲載されている記入例を参考にするとよいでしょう。

育児休業給付金支給申請書は鉛筆で書いてもよい?

公的制度の利用などに関する提出書類は、基本的には黒のボールペンで書いたほうがよいようです。育児休業給付金支給申請書に関しても同様と考えましょう。

鉛筆や文字を消すことができるボールペンなどで書いた場合、受け付けてもらえない場合もあるようです。

証明印なども忘れずに押印

申請書への証明印なども忘れずに印鑑で押印しましょう。育児休業給付金支給申請書は印鑑が押されていない場合は受理されない場合もあるようです。

印鑑はゴム印やインクのスタンプ型のものではなく、朱肉を使用した印鑑を使うとよいでしょう。

育児休業給付金支給申請書の提出について

iStock.com/vanbeets

育児休業給付金支給申請書はいつまでに提出すればよいのでしょうか。育休取得中に提出することができるかや、提出時に必要な添付書類についても説明します。

提出期限

初回の育児休業給付金支給申請書を提出する場合、提出期限は「育児休業を開始した日から4カ月後の月の末日まで」と決められてます。

たとえば、育児休業期間の開始日が7月10日の場合、4カ月後は11月9日となるため、その月の末日11月30日が育児休業給付金支給申請書の提出期限となります。

しかし産休の後に続いて育児休業を取得する場合は育児休業給付金の申請期間は「出産日から数えて58日目に当たる日」となります。この場合は育児休業の開始年月日を描く必要はありません。

添付書類

受給資格確認手続のみを行う場合は下記の(1)のみ、初回の支給申請も同時に行う場合は(1)に加えて(2)の添付書類が必要になります。

(1)賃金台帳、出勤簿や母子手帳など、育児を行っている事実確認ができる書類

(2)賃金台帳や出勤簿など育児休業給付金支給申請書に記載した賃金額などの記載内容を確認できる書類

育児休業給付金支給申請書の必要書類を詳しく知りたい場合は、ハローワークなどに直接問い合わせてみるとよいかもしれません。

いつ振り込まれるのか

育児休業給付金は申請後どれくらいで振り込まれるのでしょうか。

育児休業給付金支給申請書を提出後、ハローワークで審査が行われ、支給決定後には約1週間ほどで被保険者本人の金融機関の口座に振り込まれます。

支給が決定された場合は、支給額が記載された「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が交付されます。もし不支給と決定された場合は、不支給の理由が記載されます。

育児休業給付金を延長する場合は

育児休業給付金の受給期間は、一定の条件のもと延長が可能となる場合があります。育児休業給付金の受給期間はいつまで延長することができ、給付金を受給するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

「パパ・ママ育休プラス」を使って延長する場合

育児・介護休業法には、パパとママが協力して育児休業を取得できる制度があります。

その制度の1つ「パパ・ママ育休プラス」は、子どもの育児休業期間が1歳までとする場合、パパとママがともに育児休業を取得し、2人の育児休業期間を併せて育児休業期間を1歳2カ月まで延長できる制度です。

ママの育休開始日がパパの育休開始日より前だと「パパ・ママ育休プラス」の制度は利用できないことや、子ども1人あたりの育休取得がとれる最大日数は変わらないことなどルールがあるので、資料によく目を通して確認しましょう。

その他に育児休業を延長できる場合

育児休業は一定の条件のもとで延長が可能となる場合があります。

たとえば、保育所へ申し込みを行っているにもかかわらず、保育所の状況などから入所ができずに1歳6カ月に達し、その後も入所できない状況が続く場合などは2歳まで再延長ができるようです。

このような状況で育児休業期間を延長する場合は、保育所の待機通知など指定の添付書類とあわせて育児休業給付金支給申請書の延長申請を提出する必要があります。

男性の育児休業給付金支給申請書の書き方は?

男性が育児休業を取得する場合、育児休業給付金支給申請書の書き方は基本的に同じです。

配偶者の育児休業取得状況などを正確に記入することが大切で場合によっては、産後パパ育休の制度を利用するか、育休を分割して取得するか、出生後休業支援給付金の支給対象かなどにより申請書のチェック項目や添付書類が異なることもあるようです。

育児休業給付金支給申請書の記入例をよく確認しよう

iStock.com/monzenmachi

育児休業給付金の受給期間は、やむを得ない事情で育児休業期間を延長する必要が生じた場合など一定の条件のもとで延長が可能となる場合があります。

育休取得を行なった後、自分自身で育児休業給付金の申請をする場合は、提出期限はいつまでなのかや育児休業給付金支給申請書の記入例などを確認しておくとよいかもしれません。ハローワークのホームページからダウンロードできる書式の記入例を参考にしてみてはいかがでしょうか。

育児休業給付金支給申請書は初回に提出する場合と2回目以降に提出する場合で、書式が変わるため、育児休業を延長する場合などは確認するとよいでしょう。

育児休業期間を延長する場合は、育児休業給付金の延長ができるケースについても、事前に確認しておくと安心できるのではないでしょうか。

※本記事は2018年8月作成、2024年6月10日に内容を更新しています。