こちらの記事も読まれています

粉ミルクは作り置きできる?冷蔵庫保管やリスクなどを紹介

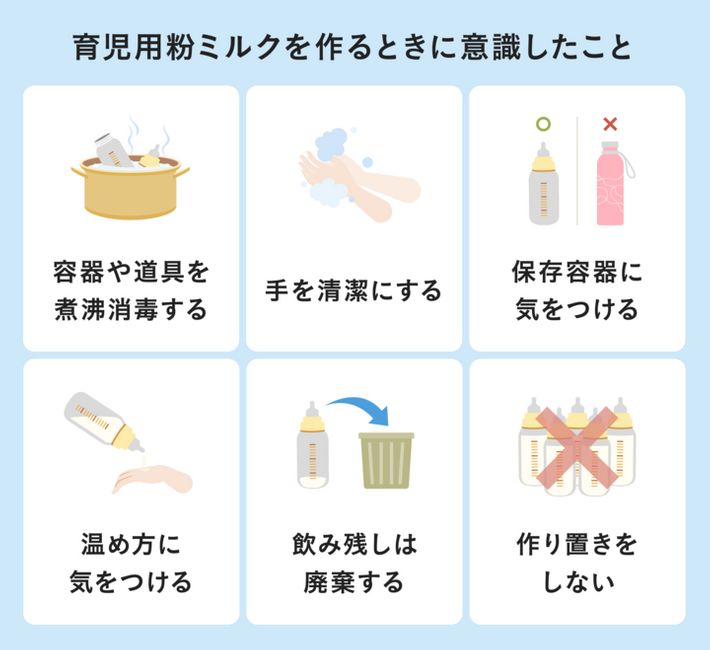

ママたちがミルクを作るとき注意したこと

粉ミルクを使って、赤ちゃんが飲むミルクの作り置きをしてもよいのか悩むママやパパもいるかもしれません。赤ちゃんに安心してミルクを飲んでもらうためにも、調乳のポイントをしっかり確認しておきましょう。今回の記事では、粉ミルクを作り置きする場合の注意点やリスク、調乳の際に意識していることなどについて、ママたちの体験談を交えてご紹介します。

※この記事の内容は、2025年9月16日に更新されたものです。

粉ミルクは作り置きできる?

iStock.com/Yhounie

粉ミルクを使って赤ちゃんのミルクを作るとき、ミルクを作り置きして保存ができるかどうか気になるママやパパもいるのではないでしょうか。

タイミングによっては、せっかく作ったミルクを赤ちゃんが飲まない場合もありますよね。調乳したミルクが冷蔵庫で保存できるのかどうかや、飲ませてよいのか知りたいママやパパもいるかもしれません。

厚生労働省の資料によると、粉ミルクはその都度作りすぐに授乳することを推奨しています。また調乳後2時間以内に使用しなかったミルクは廃棄することとしています。

そのほか赤ちゃんに安全に授乳できるよういくつか基準を設けているようです。粉ミルクの調乳や保存では、どのようなポイントに気をつけるとよいのでしょうか。粉ミルクを使ったミルクの作り方や保存について注意点をまとめました。

粉ミルクを安全に飲ませるために

厚生労働省のホームページに記載されている世界保健機関と国連食糧農業機関共同作成のガイドラインには、月齢12カ月以下の赤ちゃんを対象とした粉ミルクを使った調乳や保存、取り扱いについてのルールが記されています。

哺乳瓶など容器・器具の洗浄と滅菌

ガイドラインによると、粉ミルクの調乳では、赤ちゃんへの哺乳と調乳に使用する全ての容器・器具を、次の使用前までに徹底的に洗浄及び滅菌し、使用の直前に取り出すよう推奨されています。

調乳された粉ミルクは、時間がたつと細菌や病原菌が繁殖しやすい環境にあるようです。容器などの衛生面は、必ず気をつけるようにしましょう。赤ちゃんに安全なミルクを与えるためにも、哺乳瓶などの容器の洗浄や消毒はしっかりと行いたいですね。また、粉ミルクを作るときのお湯の温度は70度以上とされています。赤ちゃんに与えるときは、やけどをしないよう流水で人肌程度に温度を下げましょう。

Gherasim - stock.adobe.com/jp

粉ミルクの安全な作り方

ガイドラインには乳児用調製粉乳の安全な調乳方法についても記載されています。乳児用調製粉乳は毎日何回も行うため、安全な作り方で調乳できているか気になっているママやパパもいるかもしれません。ガイドラインに沿って調乳方法を見てみましょう。

- 粉ミルクを調乳する場所を清潔にする

- 石鹸で手を洗い、清潔な布巾または使い捨ての布巾で手を拭く

- お湯を沸かす

- 粉ミルクの缶に書かれている粉ミルクとお湯の規定量を確認する

- 哺乳瓶に規定量のお湯を注ぐ(お湯は70度以上を保つ)

- 哺乳瓶に規定量の粉ミルクを加える

- 哺乳瓶の中身が混ざるよう振る

- 混ざったら流水にあてるか、冷水の入った容器に入れて人肌程度の温度に冷ます

- 哺乳瓶の外側についた水分を清潔な布巾で拭き取る

お湯の温度について「70度以上」とあるのは、粉ミルクに含まれる病原菌を殺菌するためです。粉ミルクには、サカザキ菌などの病原菌が含まれている可能性があります。病原菌が殺菌できていないと、胃腸炎や食中毒、脱水症状などを起こすリスクがあります。

調乳したミルクを冷ますのに、ウォーターサーバーの冷水で冷やしたいと考えるママやパパもいるかもしれません。しかし、病原菌の殺菌という観点からウォーターサーバーの冷水を使用することは避けた方がいいでしょう。毎回時間はかかってしまうかもしれませんが、ガイドラインの作り方で調乳しましょう。

tiagozr - stock.adobe.com/jp

調乳したミルクの保存方法と保存時間

ガイドラインによると、衛生管理をしっかりした上での、保存方法や保存時間についても基準が設けられているようです。

- 粉ミルクは授乳するたびに調乳し、すぐに授乳する

- 粉ミルクの調乳後、2時間以内に消費しない場合は廃棄する。ただし、赤ちゃんが哺乳瓶に口をつけていない場合、24時間まで冷蔵庫保管することができる

- 冷蔵庫保管した調乳済みの粉ミルクは、調乳から24時間以内に使い切る

- 冷蔵庫については、調乳した粉ミルクを調乳後から1時間以内に5度未満の温度に急速冷蔵するように調整する

調乳した粉ミルクの常温保存や長時間の保存は細菌や病原菌を増殖させる原因となるので、ガイドラインの定義を参考にしながら保存方法に注意しておく必要がありそうですね。

事前調乳したい場合は、調乳してから1時間以内に5度未満に急速冷蔵する必要があります。家庭用冷蔵庫の場合は開閉の回数によって急速冷蔵ができなかったり、家庭用冷蔵庫内の環境によっては雑菌が繁殖している可能性があるかもしれません。そのため、事前調乳はどうしても必要がある場合を除いて避けた方がいいでしょう。

また、飲みかけのミルクや常温に置いたミルクは保存が推奨されていません。理由は飲みかけのミルクには赤ちゃんの唾液が入ってしまっていて、病原菌や食中毒などリスクがあるからです。赤ちゃんの安全を考え、口をつけたミルクは全て廃棄するよう気をつけましょう。

冷蔵庫で保存した粉ミルクを使用する際の注意点

ガイドラインによると、冷蔵庫で保存した粉ミルクは必要とされる直前に取り出し、15分を超える再加熱をしないよう推奨されています。

粉ミルクの再加熱は湯煎で行いましょう。電子レンジを使用すると加熱が均一にできず、一部に熱い部分ができてしまうようです。赤ちゃんが口をやけどしてしまう可能性があるため、再加熱に電子レンジを使用しないようガイドラインに記載されています。

再加熱をしたミルクを赤ちゃんが飲まなかった場合は、すべて廃棄するよう推奨されています。粉ミルクの調乳や保存で迷う場合、厚生労働省のホームページに記載のガイドラインを参照してみるといいかもしれません。

粉ミルクを調乳するときに意識したこと

ママたちが粉ミルクを調乳するとき、どのようなことに気を付けたのかを聞いてみました。

容器や道具を煮沸消毒して清潔にする

20代ママ

30代ママ

煮沸消毒は必ず念入りにしていました。煮沸消毒用の育児用品はすべて揃えていました。

ほとんどのママが哺乳瓶や消毒用の道具などに注意しているようでした。他にも、ミルクを作るとき、調理台を清潔にするように心がけていたというママの声もありました。

手を清潔にする

iStock.com/AlexRaths

30代ママ

粉ミルクを調乳するときは、手をしっかり洗って清潔にするように気を付けていました。

できるだけ清潔な環境で粉ミルクを作るためにも、調乳するときはその都度、石鹸やハンドソープを使って手を洗うことを忘れないようにしましょう。手洗い後に、アルコール消毒をするのもよいかもしれませんね。

保存容器に気をつける

30代ママ

保温しておきたいという理由から魔法瓶で保存することを考えましたが、調べてみると、細菌の繁殖に好都合な環境であると知りました。作り置きをする際は、清潔な容器に入れ、すぐに冷蔵庫に入れるようにしていました。

40代ママ

哺乳瓶ウォーマーがあれば夜間授乳のときに時短になるかなと思ったのですが、保温時間がとても短かったので購入をやめました。長時間の保存は雑菌繁殖のリスクがあるようです。

赤ちゃんの育児はママに時間的な余裕がなかったり、寝不足であったりと調乳を面倒と思ってしまうこともあるかもしれません。どうしてものとき以外は、作り置きをしなかったというママの声もありました。魔法瓶や哺乳瓶ウォーマーなど時短につながる便利な育児グッズはたくさんあるようですが、保温時間などに注意が必要なようです。

温め方に気をつける

30代ママ

冷蔵庫で保存したミルクを湯煎で再加熱する際は、温度に気をつけるようにしていました。

冷蔵庫で保存されたミルクは、赤ちゃんに与える際に温め直しが必要になります。ミルクを再加熱する場合は、温めムラや赤ちゃんがやけどしないよう温度には気をつけましょう。

飲み残しは廃棄する

20代ママ

衛生面を考えてミルクは飲み残しを飲ませず、作り置きもしていませんでした。

30代ママ

夜中に3時間おきに夜泣きがあったので、飲み残しをあげたくなりましたが、どんなにつらくてもその都度調乳してあげるようにしていました。

粉ミルクの飲み残しは作り置きではありません。赤ちゃんの飲み残しには唾液とともに雑菌が混入するため、飲み残しは保存せず、その都度廃棄するようにしましょう。

作り置きをしない

20代ママ

作り置き自体、あまりしていませんでした。外出時でもお湯を持ち歩いたり、給湯できるところをあらかじめ調べるなどして、その都度作っていました。

ルールを守って、赤ちゃんにミルクをあげよう

iStock.com/monzenmachi

今回の記事では、粉ミルクを作り置きする場合の注意点やリスク、調乳の際に意識していることなどについて、ママたちの体験談を交えてご紹介しました。粉ミルクの調乳についてママたちに聞くと、安全面を考慮して、長時間の保存はなるべくしないという声が複数ありました。ミルクの調乳では、赤ちゃんが飲み切ることができなかったり、機嫌によってはひと口も飲んでくれないなど、ママたちの思い通りにいかないこともありますよね。育児中は時間的な余裕がなかったり、面倒に感じることもあるかもしれませんが、衛生面に気をつけながらミルクの調乳を心がけましょう。

容器や道具の煮沸消毒をして清潔を保つようにしていました。哺乳瓶の中側やちくびには直接触れないように付属のトングを使用していました。