視力が下がると「学習能率」も下がる?早期発見【眼科受診】のススメ

Profile

子どもの「見えてるから大丈夫」という言葉を、大人はどこまで信じていいのでしょうか?本を読むときに極端に目を近づけたり、目を細めて遠くを見たり——。そんな些細な仕草の中に、実は重要な視力低下のサインが隠されているかもしれません。今回は、「子どもの視力」の研究を40年以上続けている桃山学院大学名誉教授の高橋先生に、子どもの視力低下と学習能率の関連、見逃しやすい視力低下のサイン、早期発見の大切さについて詳しく解説していただきました。

取材に参加したKIDSNAアンバサダー

子どもの「見える」を鵜呑みにしてはダメ?

6歳以降は近視に気を付ける。生活環境が原因?

ーー小学生以降の子どもの場合、視機能はほぼ完成しているとのことでしたが、視機能が完成したあとで視力が低下することもありますよね。視力低下の原因は何なんでしょうか? 遺伝の影響はあるのでしょうか?

小学生以降の子どもの場合、視力低下の原因で最も多いのは近視なので、近視が遺伝するかどうかをお話しますね。近視の原因には、先天性の遺伝因子と後天性の環境因子があり、この組み合わせにより近視が発生します。

まず先天性について。疫学的研究によると、両親のどちらかが近視の場合、子どもが近視になる確率は約2倍。両親が共に近視の場合は、5~6倍の確率で子どもも近視になると言われています。しかし、近視は環境因子の影響が大きいので、気を付けて生活していれば両親が共に近視でも、子どもは近視を発症しない場合もあります。

後天性の環境因子による近視は、屈折性近視のケースが多いようです。人間の目は近くを見るときに毛様体が緊張して、水晶体を分厚くします。ゲームやタブレットなど手元を長時間見続けると毛様体筋の調節機能が低下し、水晶体が膨らんだ状態で固定化してしまいます。つまり、近くを見続けることが、屈折性近視につながる大きな要因のひとつなのです。

自宅でも簡単!子どもの視力低下サインを見抜く方法

実際に、子どもたちの視力低下は問題となっていて、視力1.0未満の割合は、幼稚園児が約23%、小学生が約38%、中学生は約61%、高校生は約68%です(※)。

※文部科学省の学校保健統計調査報告書令和5年度の結果

ーーそんなに多いんですね。子どもは目が見えにくい状態に気が付かないとのことでしたが、親は子どもの視力低下を見抜いてあげられるのでしょうか?

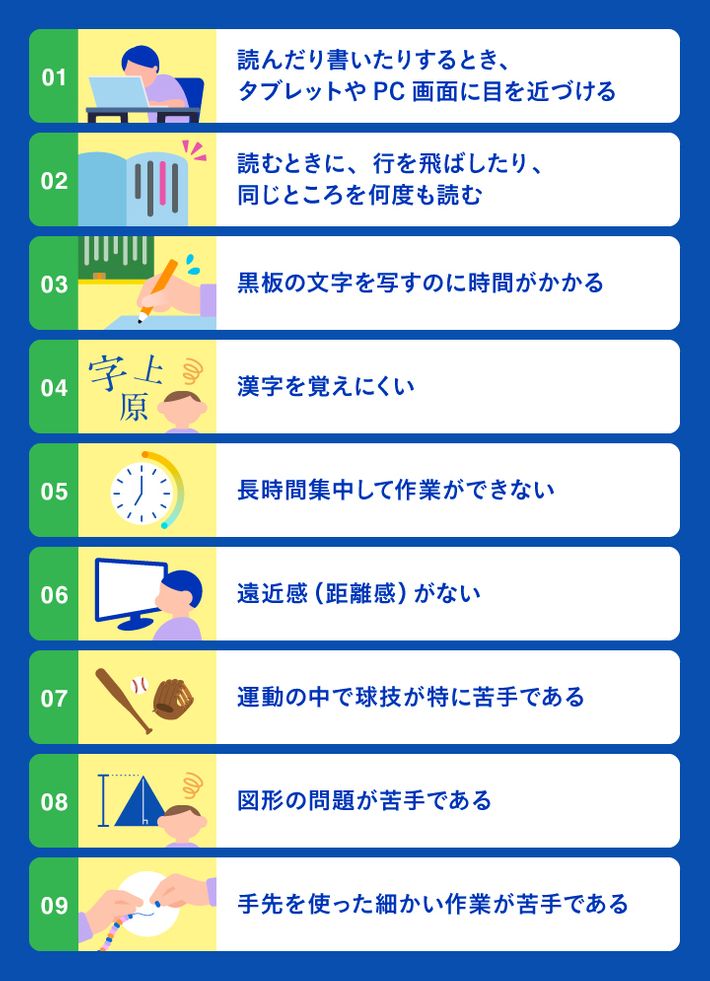

はい。子どもは見えにくいことに気が付かなくても、なんとかもっと見やすくしようとするので、それが仕草や癖に表れます。子どものことを注意深く観察してみると、病気のサインがあるかもしれません。

視力低下の原因は、近視だけではなく、遠視・乱視などの屈折異常、斜視、白内障などの可能性も考えられます。目の発達段階にこれらの病気があると、視力発達の妨げにもつながり治療対象となります。以下の子どもの仕草で思い当たる項目がある時はもちろん、それ以外でも少しでも気になることがあれば、自己判断をしないで眼科医療機関を受診してください。

また、以下の行動も視力が低下しているサインかもしれません。

このようなサインがあれば、見えにくいのかなと疑ってみてほしいです。

なぜ早期発見・適切な処置が重要なの?

ーー早期発見・早期治療が重要というのはなぜでしょうか?

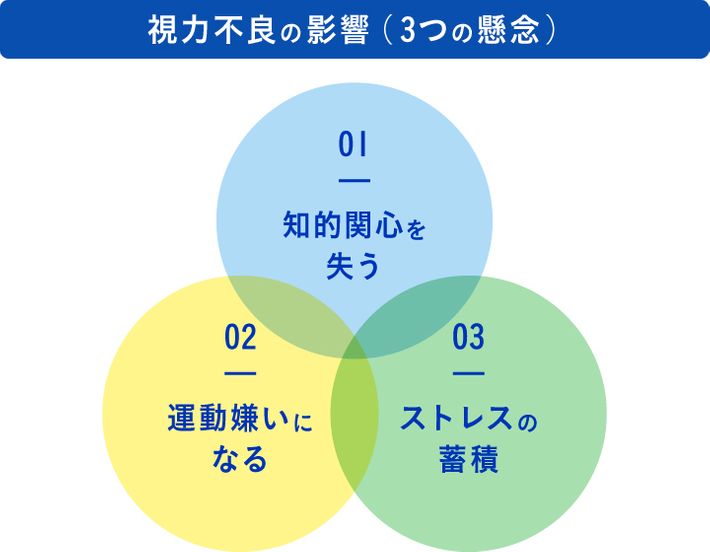

大きく分けて3つの理由があります。1つ目に、目が見えにくいことによって子どもが知的関心を失ってしまう懸念があることです。遠見視力不良の場合、黒板の文字が見えにくくなり、近見視力不良の場合は教科書やタブレットの文字が見えにくくなります。

そのことによって似ている文字を見間違えたり、算数ではひっ算の桁数を見間違えたりしてしまうことがあります。そうすると周りの人から「努力が足りない」「集中力が足りない」などと誤解されてしまい、学習意欲の低下や知的関心を失ってしまう場合もあるのです。本当はそうではなく、単に視力の問題であるのに……。

また、脳波の実験によると、脳は「見えにくいもの」を見るとき、注意力を高めて情報処理を行います。すなわち、視力不良者は健常視力者よりも注意力を高める必要があるのです。そうすると注意力が続かなくなってしまい、学習能率が低下してしまうことも。生涯教育の時代において、義務教育の時代から知的関心を失うということは、子どもにとっても非常に問題です。

2つ目に、運動嫌いになる懸念。小学校入学前から小学校低学年を、プレ・ゴールデンエイジと呼び、この時期にいろいろな運動遊びを経験することにより運動神経のシナプスが作られ、その後の運動能力を伸ばします。

しかし、視力不良の子どもは近付いてくるボールが見えなかったり空間認知能力が低かったりするので、ボールのキャッチが苦手です。そうすると、上手にできなくて恥ずかしいなどの感情につながり、次第にボール遊びから遠ざかり、運動嫌いにもなりかねません。

また、小学校中学年から高学年はゴールデンエイジと呼ばれ、前時期に獲得した運動神経を伸ばします。この時期は見るだけで動作を覚えることができる「即座の習得」の時期といわれていますが、見る力のベースとなるのはもちろん視力です。

3つ目に、 精神的な負担です。人間は近くのものを見るとき、ピントを合わせるために毛様体筋が緊張します。近見視力不良の場合は近くが見えにくいので、もっとしっかり見てピントを合わせようとして毛様体筋の緊張が大きくなります。この緊張が続くと目の疲れから脳疲労が起こり、集中力が低下し、ストレスの原因に。逆に、ストレスが目を疲れさせ、視力低下の原因になることも。まさに負のスパイラルですよね。

ストレスが慢性化すると、イライラしたり怒りっぽくなったりして、作業能率や学習能率が低下することもあります。ストレスは万病の元とも言われますが、目の病気も例外ではありません。

これら3つの懸念を回避するためにも、子どもの視力不良は早期に発見をして、適切な処置を受けてもらえるようにしたいですよね。

目の状態を正しく知れば、メガネを正しく選ぶことが出来る

高橋先生のインタビューと併せて、今回は眼科受診で正しい目の状態を知り、オグラ眼鏡店のこどもメガネブランド「アンファン」で最適なメガネ選び体験をした古澤さん親子に密着しました。

視力検査だけでもいい?眼科受診の重要性

学校の視力検査で視力が1.0未満の子には眼科医療機関の受診勧告が出されますが、受診勧告をされても眼科を受診しない子が約3分の1います。受診しない理由として「時間がない」「日常生活を送るうえで不便を感じていない」「学習上不便を感じていない」など、保護者の都合や自己判断によるものが非常に多いのが現実です。

一般的に視力検査で視力不良と言われると、近視と思いこむ人が多いのですが、視力低下の原因には近視以外にもさまざまな異常や疾病があります。これらは眼科医療機関で精密検査を受けて、視力不良の原因を見つけなければ視力の改善はできません。保護者が都合よく「大丈夫だろう」と自己判断して手遅れにならないように、しっかりと眼科医療機関を受診して、子どもの目の状態を知ることが必要です。

ーー視力検査は、子どもにもできるのでしょうか?

はい。年齢に応じた視力検査があります。大人が行う視力検査は、多数の視標が配列された視力表を用いますが、これを「字づまり視力」といいます。子どもは3歳頃になると視力検査ができるようになりますが、脳の発達が未完成なので読み分け困難の現象があります。そのため、視機能が完成する6歳頃までは、視標を1文字ずつ示して測定する「字ひとつ視力」を用います。

近年、眼科医や幼稚園などでは、私が考案した「たべたのだあれ」という視力検査方法がよく使われています。これは小さい子どもにとってわかりやすいだけではなく、ゲーム感覚で行えるため、短時間で集中して正確な視力検査ができると幼児教育現場で好評いただいています。

また、通常の視力検査は片眼視力を測定しますが、日常生活では両眼を使っています。そのため、両眼の視力を知ることも重要です。片眼ずつの視力が同じであれば、両眼視力は10%程度よくなります。片眼の視力が違う場合は、両眼視力はよいほうの片眼視力になります。両眼視力検査により、潜伏眼振や斜位近視の発見に繋がることもあります。

眼科医療機関を受診することは、子どもの目の健康を守ることにつながります。そんなに重く受け止めすぎず、正しい視力を知るためにも前向きな気持ちで受診してみてほしいなと思います。

医療機関を頼って子どもの目の健康を守ろう

子どもを日ごろからよく観察し、視力不良のサインがあれば早めに眼科医療機関を受診してください。学校から受診を勧告された場合も、保護者が自己判断せずに「子どもの眼の健康を守る」ために受診をしてほしいと思います。

関連記事

- [Sponsored] 株式会社feile B

トラブルカテゴリの記事

- [Sponsored] Supported by ファイザー株式会社

- [Sponsored] 株式会社feile B

生まれたばかりの赤ちゃんはあまり目が見えていません。視力は成長とともについてきて、生後5日目頃に明るさが分かる程度になり、生後6カ月頃には眼前50cmにあるモノがわかるくらいになります。3歳頃になると視力1.0に達する子が半数以上、そして6歳頃までに視機能はほぼ完成し、ほとんどの子の視力が1.0以上になります。

このように視力は年齢とともに発達します。そのため、年齢によっては「はっきり見える」という感覚を経験していません。今の見え方が自分にとって普通だと思っているため、自ら「よく見えない」と気付いて訴えることは少ないのです。また、不同視(右目と左目の視力が違う状態)の場合は、よく見えるほうの目で補ってしまうため、周囲の人が視力低下に気が付きにくいことがあります。

これらのことから、子どもが「見えてる」という状態は、本当ははっきり見えていないかもしれないということがわかります。視力検査や屈折検査をしなければ、子どもの「見え方」を正確に把握することはできないのです。もし健診で視力低下が疑われたら、早めに眼科を受診してください。