こちらの記事も読まれています

[Sponsored] 株式会社feile B

Profile

日本赤十字社医療センター第二産婦人科部長/ 医学博士/ 産婦人科専門医/ 臨床遺伝専門医/ 日本周産期メンタルヘルス学会理事

日本赤十字社医療センター第二産婦人科部長。 医学博士、産婦人科専門医、臨床遺伝専門医。 日本周産期メンタルヘルス学会理事。1988年、東京医科歯科大学医学部卒業。東京大学大学院医学系研究科修了。米国留学を経て、現職。専門は周産期、出生前相談。専門医としてだけでなく、自ら40歳で出産した経験から、多くの妊婦さんに妊娠・出産への不安や悩みに応えている。NHKの子育て情報番組『すくすく子育て』コメンテーター。著書に『35歳からのはじめての妊娠・出産・育児』(家の光協会)など。

出産後、赤ちゃんのお世話で忙しいのに、なぜか食欲がないと悩んでいませんか?「食べなきゃいけない」と思っても、出産後の体はデリケートで、食欲不振に陥るママは少なくありません。この記事では、食欲がなくなる主な原因と、無理なく栄養補給できる簡単レシピをご紹介します。体調を整えて、育児を乗り切るためのヒントを見つけてくださいね。

※この記事の内容は、2025年9月30日に更新されたものです。

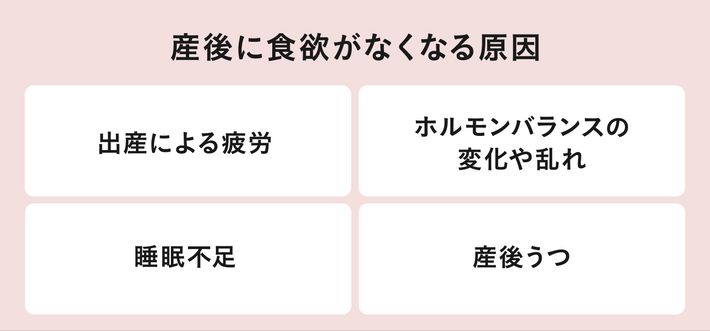

出産後に食欲がなくなったり、逆に食欲が止まらないママがいるのはなぜなのでしょうか。その原因は、ママの環境や家事の負担具合など、人によってさまざまで個人差がありますが、いくつかのことが考えられるようです。主な理由を解説します。

妊娠・出産を経て、女性の体には大きな変化が起きます。出産を終えて妊娠前の体の状態に回復するまでの約1カ月程の期間を「産褥期」といいますが、この「産褥期」に、体調不良を訴えるママも少なくありません。産褥期の中でも特に出産後から2週間程はまだ出産の疲れが心身に残っている中で慣れない育児もしなければならず、生活や環境が大きく変わります。その疲労やストレスから食欲不振・食欲増加することがあるようです。

妊娠・出産により、女性ホルモンが大きく変化します。妊娠中、エストロゲンやプロゲステロンという胎盤でつくられる女性ホルモンが増加しますが、出産後にはそれらの女性ホルモンが急激に減少します。

一方で、プロラクチンという母乳をつくる働きの女性ホルモンが増えるなど、ホルモンバランスが大きく変化します。このような変化により心身の不調が起こり、二次的に食欲不振や逆に食欲が止まらないという現象が起こることがあるようです。

妊娠・出産により、女性の体だけでなく、生活や環境にも大きな変化があります。生まれたばかりの赤ちゃんは睡眠リズムが不規則なことが多く、月齢の低い赤ちゃんは昼夜問わず1〜3時間ごとに寝たり起きたりを繰り返します。そのため、ママの睡眠時間や生活リズムも乱れて睡眠不足になってしまうことがあります。

また生後6カ月が過ぎ、ある程度まとまって眠れるようになっても赤ちゃんが夜泣きすることがあります。睡眠不足が体調不良を招き、食欲がなくなったと感じるママもいるようです。

うつの症状には個人差がありますが、気分の落ち込みや不安、無気力感が大きく、吐き気や倦怠感などの症状が2週間以上続くなら、出産後うつの可能性もあります。実際に出産後うつを発症するかどうかは、ママの置かれた環境や家事の負担具合などによって異なります。気分の落ち込みや不安、無力感などの症状が気になるときは、出産した病院や専門家へ相談してみましょう。

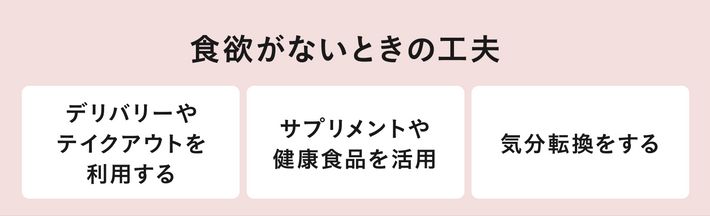

出産後に食欲不振に陥ってしまったときの対処法としては、少しでも口にできるもので栄養補給をすることです。ゼリーや飲料でもかまいませんので、できる範囲で何でも食べられるもの、そして水分をとるようにしましょう。どうしても食欲が出ない場合は、以下のような工夫をしてみてはいかがでしょうか。

出産後のママにとっては慣れない育児をしながらの家事は大変です。家事の負担が大変、辛いと感じる時には調理時間の負担のない、デリバリーやテイクアウトで好きなものを食べてみるのもいいかもしれません。いつもと違うメニューや味によって食欲が戻ることもあります。

食欲がないときなので、脂っこいものや味付けの濃いものは避けるといいかもしれません。

出産後は赤ちゃんのためにも、できる限り栄養バランスのよい食事をとりたいと考えるのではないでしょうか。特に、母乳育児の場合は栄養バランスを気にするママも多いようです。食事だけではなくサプリメントや健康食品などで効率よく栄養を補給してみてもよいでしょう。

出産後のママは慣れない育児と家事で忙しい日々が続きます。すべてを完璧にこなそうとするとしんどくなってしまうので「子育ても家事も優先順位を決めて手を抜けることは手抜きしていい」と気持ちを切り替えてみたり、また家族など周囲の人に相談して気分をリフレッシュする自分だけの時間を作ることが大切です。

「痩せるからいい」「体重が落ちてダイエットになる」と食欲不振を放置しないようにしましょう。生活のリズムが崩れて、体力や免疫力が落ちてしまうことがあります。また、出産後に痩せすぎてしまうと、体の回復も遅くなってしまいます。

また、あまりにも食欲がなく体重が減り続けるのは、出産後うつや甲状腺などの病気の可能性もあります。休養をとっても食欲が回復しなかったり、気になる症状がある場合は、病院や専門家に相談しましょう。

実際に出産後に食欲がなくなった経験について、ママたちに話を聞いてみました。

長男の出産後、睡眠不足が続いて生活リズムが不規則になり、空腹をあまり感じない時期が続きました。でも母乳だったのもあり、できるだけ気づいたときに食事をとるようにしていました。食事の準備をしなくて済むように、ゼリーや果物を冷蔵庫に常備していました。

食欲不振は感じなかったのですが、産後は自分の食事の準備をはじめ家事が負担に感じるようになり、それが結果的に食欲減につながったかもしれません。

母乳のために栄養バランスのよい食事をとらなければとプレッシャーを感じるママもいるようです。逆に、授乳中は「いつもよりもお腹が空く」「食欲がやばい」と感じているママもいるようです。相反するようですが、どちらも心身の疲れが原因であることが多く、周りのサポートや適度な休憩は必要不可欠です。食事の準備が負担にならないよう、簡単に食べられるものを準備したり、デリバリーを活用するのもよいかもしれませんね。

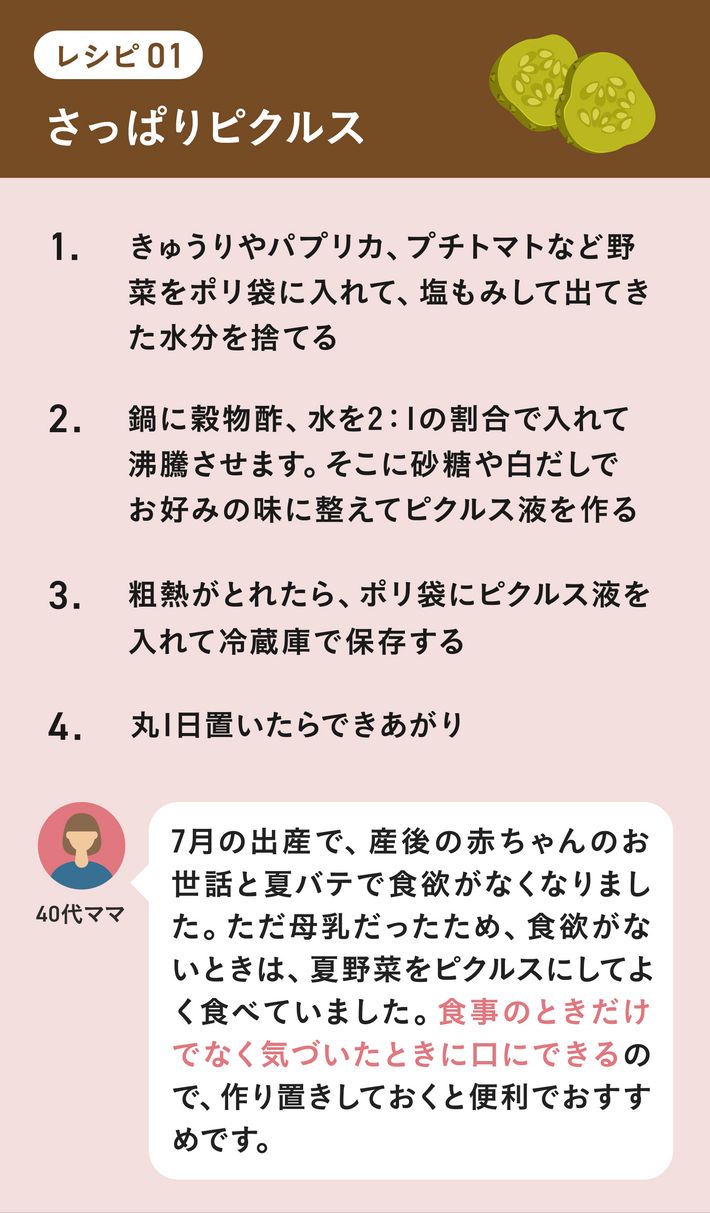

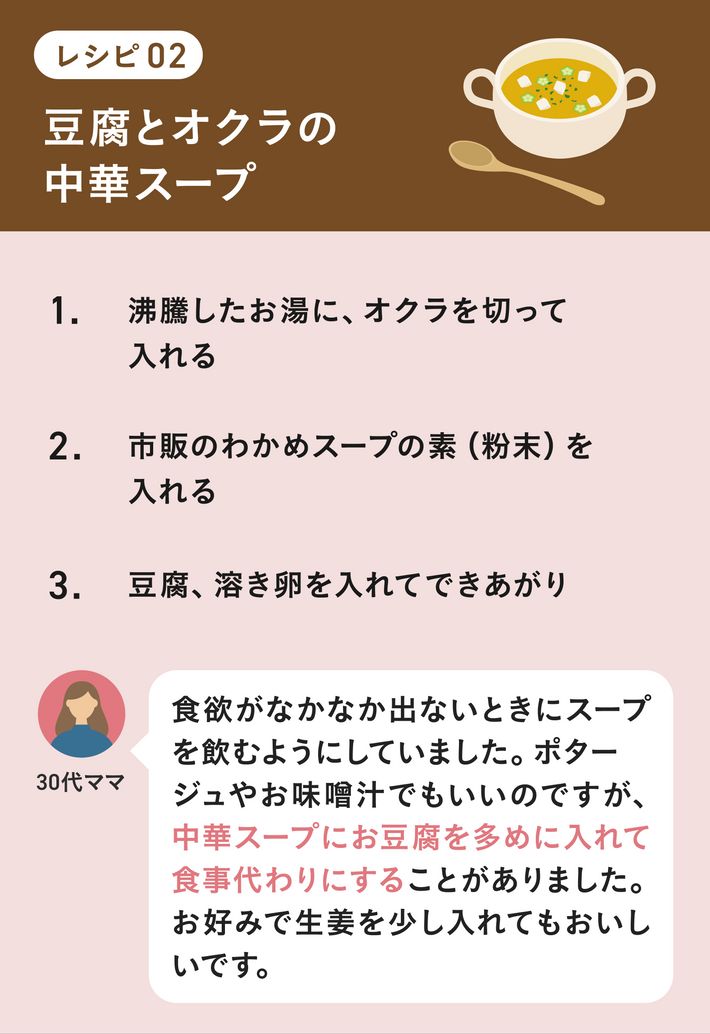

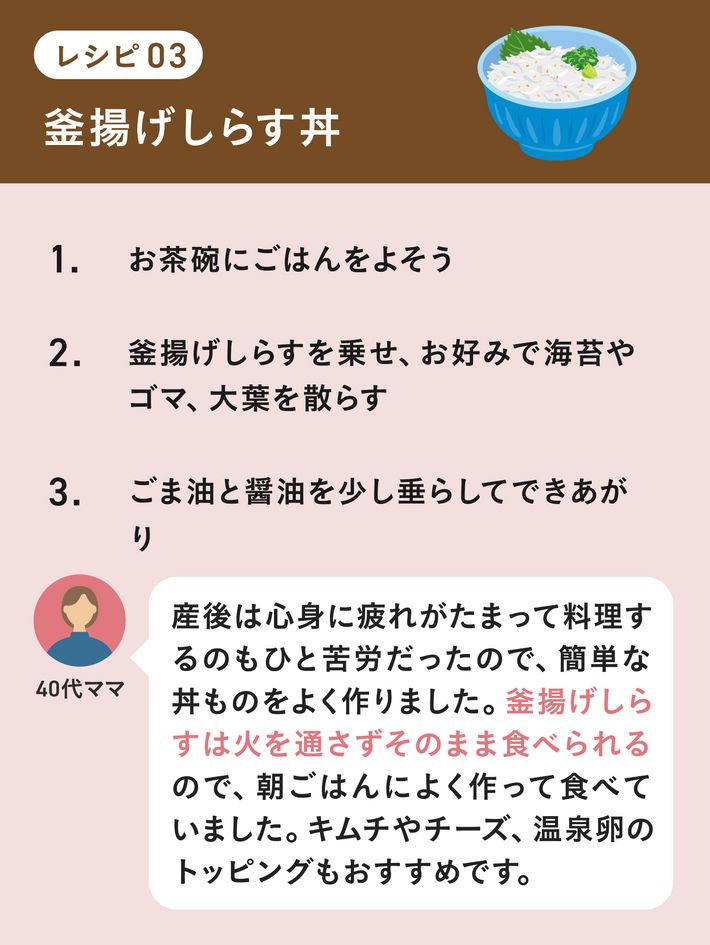

ママたちは出産後の食欲がない時期をどう乗り切ったのでしょうか。今回の記事では、食欲がなくても口にしやすい、簡単に作れるおすすめメニューについて聞いてみました。

出産後に食欲がなくなったり、逆にやたらお腹が空くのは、出産による心身の疲れや女性ホルモンの変化などの理由もありますが、慣れない育児と家事でママが睡眠不足だったり疲れていることが原因になることもあります。自然に収まれば問題ありませんが、食欲不振が長く続いたり、逆に食欲が止まらないなどの症状がある場合は、産後うつや甲状腺の病気の可能性もあるため、病院や専門家、地域の保健センターなどに相談すると良いでしょう。家族や自治体サービスなど周囲の人に相談して、自分の体を労い、休養や気分転換をすることも必要です。ときにはおいしいものをデリバリーするなどの工夫もできたらいいですね。

Profile

産褥期は体の回復が遅く、特に食欲がありませんでした。でも、母乳を出さなければと思い、いつもより栄養バランスを意識して食事をとっていました。そんなに食欲がないのに無理に食べていたのかもしれません。